【初心者必見】株の「寄り付き」と「引け」を徹底解説!取引が活発な時間帯を攻略する投資戦略

株式投資を始めたばかりの方が、まず戸惑うのが「いつ取引すればいいのか?」という点ではないでしょうか。実は、株式市場には1日の中で特に取引が活発になり、株価が大きく動きやすい「ゴールデンタイム」が存在します。それが、取引開始直後の「寄り付き(よりつき)」と、取引終了間際の「引け(ひけ)」です。この2つの時間帯の特性を理解することは、投資戦略の幅を広げ、リスクを管理する上で非常に重要です。

この記事では、株式投資の初心者の方でも分かるように、「寄り付き」と「引け」の基本的な知識から、それぞれの時間帯で起こりやすい株価の動き、そして具体的な注文テクニックまで、わかりやすく徹底解説します。専門用語も都度説明を加えるので、安心して読み進めてください。

第1章:「寄り付き」とは? 1日で最も取引が白熱する朝の時間

「寄り付き」とは、株式市場が開いて、その日最初の売買が成立すること、またはその時の価格(始値)を指します。 東京証券取引所の場合、平日の午前9時(前場寄り付き)と午後12時30分(後場寄り付き)の2回あります。 特に朝9時の寄り付きは、1日の中で最も取引が集中し、株価がダイナミックに動く時間帯です。

なぜ寄り付きは出来高が急増するのか?

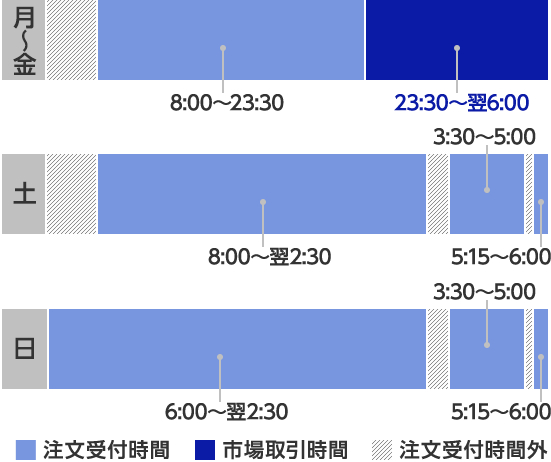

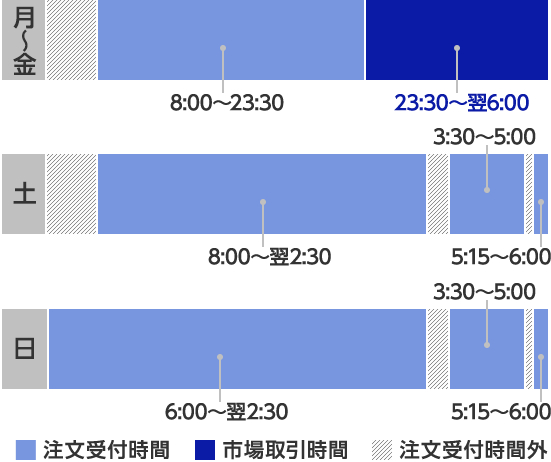

寄り付きで取引が急増する最大の理由は、その決定方法にあります。取引開始前(例えば午前8時から9時の間)に出されたすべての買い注文と売り注文を一度に集約し、最も多くの売買が成立する価格をコンピューターが計算して始値を決定します。この仕組みを「板寄せ方式」と呼びます。

前日の取引終了後から当日の朝9時までの間には、企業の決算発表、海外市場の動向、重要な経済ニュースなど、株価に影響を与える様々な情報が飛び込んできます。投資家たちはこれらの情報を元に、「この株は上がりそうだ(買い)」「下がりそうだ(売り)」と判断し、取引開始前に注文を出すのです。 これらの注文が一斉に処理されるため、寄り付き直後の出来高(売買が成立した株数)は1日の中で最も大きくなる傾向があります。

寄り付き直後の値動きの特徴と初心者の注意点

多くの注文が殺到する寄り付きは、株価が急騰・急落しやすく、値動きが非常に不安定になるという特徴があります。 特に、良いニュースが出た銘柄には買い注文が殺到し、逆に悪いニュースが出た銘柄には売り注文が集中するため、株価が大きく上下に振れやすいのです。

【初心者が注意すべきポイント】

- 成行注文のリスク:「成行(なりゆき)注文」は、価格を指定せずに「いくらでもいいから買いたい(売りたい)」という注文方法です。約定しやすい反面、寄り付きのような値動きが激しい場面で使うと、想定外の非常に高い価格で買ってしまう「高値掴み」や、安すぎる価格で売ってしまうリスクがあります。

- 焦りは禁物:朝一番の値動きを見ると「乗り遅れてはいけない!」と焦ってしまいがちです。しかし、寄り付き直後の急騰・急落は一時的なものであることも少なくありません。慌てて飛びつかず、少し時間を置いて市場が落ち着くのを待つ冷静さも大切です。

初心者のうちは、寄り付き直後の取引は無理に行わず、まずは市場の動向を観察することから始めるのがおすすめです。

第2章:「引け」とは? 機関投資家が動く午後のクライマックス

「引け」とは、取引時間の終わりを指し、その日の最後の売買価格(終値)が決まるタイミングのことです。 東京証券取引所では、午後3時(大引け)がこの時間にあたります。引けにかけての時間帯も、寄り付きと同様に売買が活発化する傾向にあります。

金融庁の分析によると、東証の日中取引において引け直前15分間の出来高が日中全体の約21%を占めることも報告されており、引け間際に取引が集中していることがわかります。

なぜ引け間際に取引が集中するのか?

引けの取引が活発になる大きな要因の一つに、「機関投資家」の存在があります。機関投資家とは、年金基金や投資信託、保険会社など、顧客から預かった巨額の資金を運用するプロの投資家のことです。

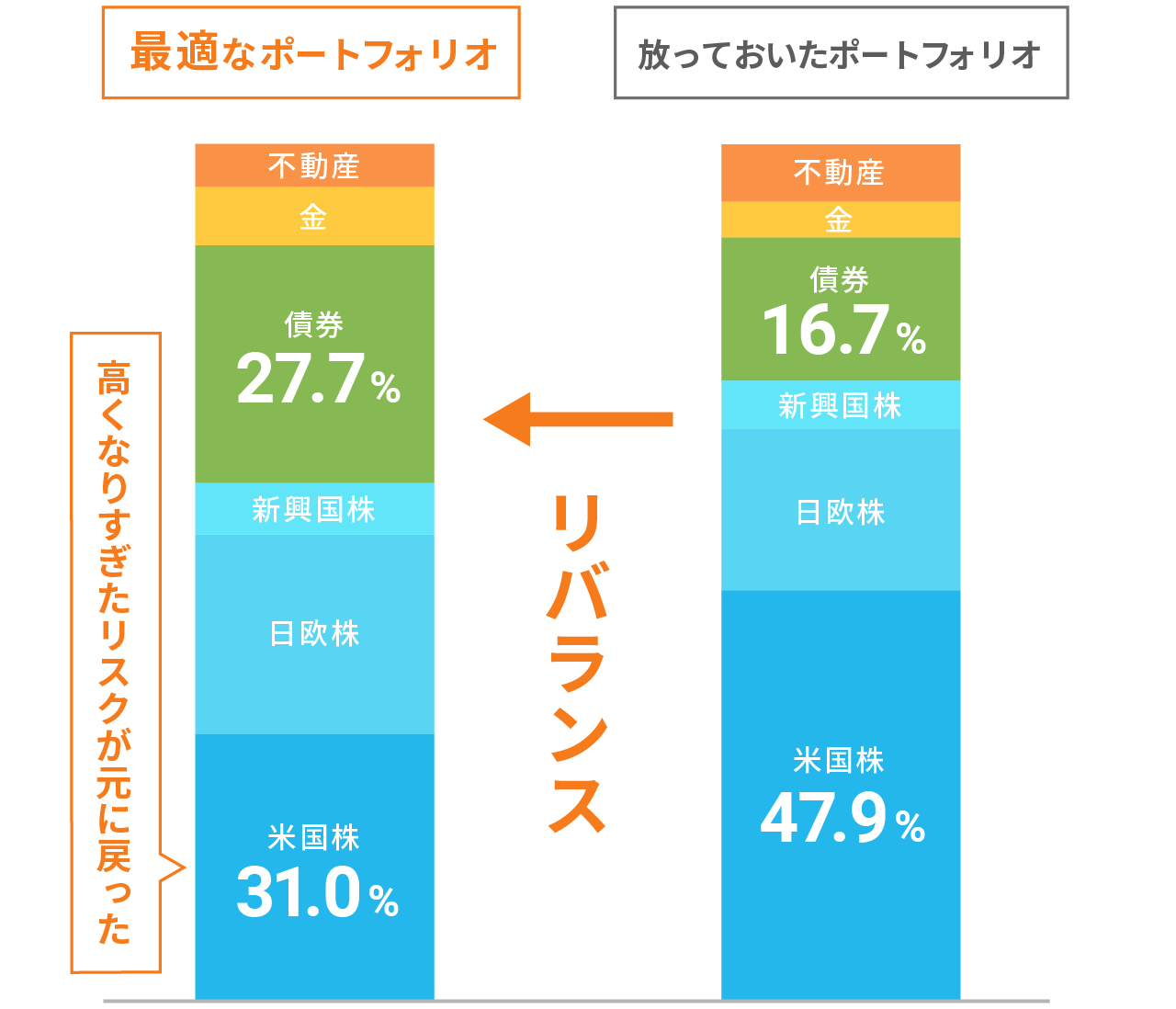

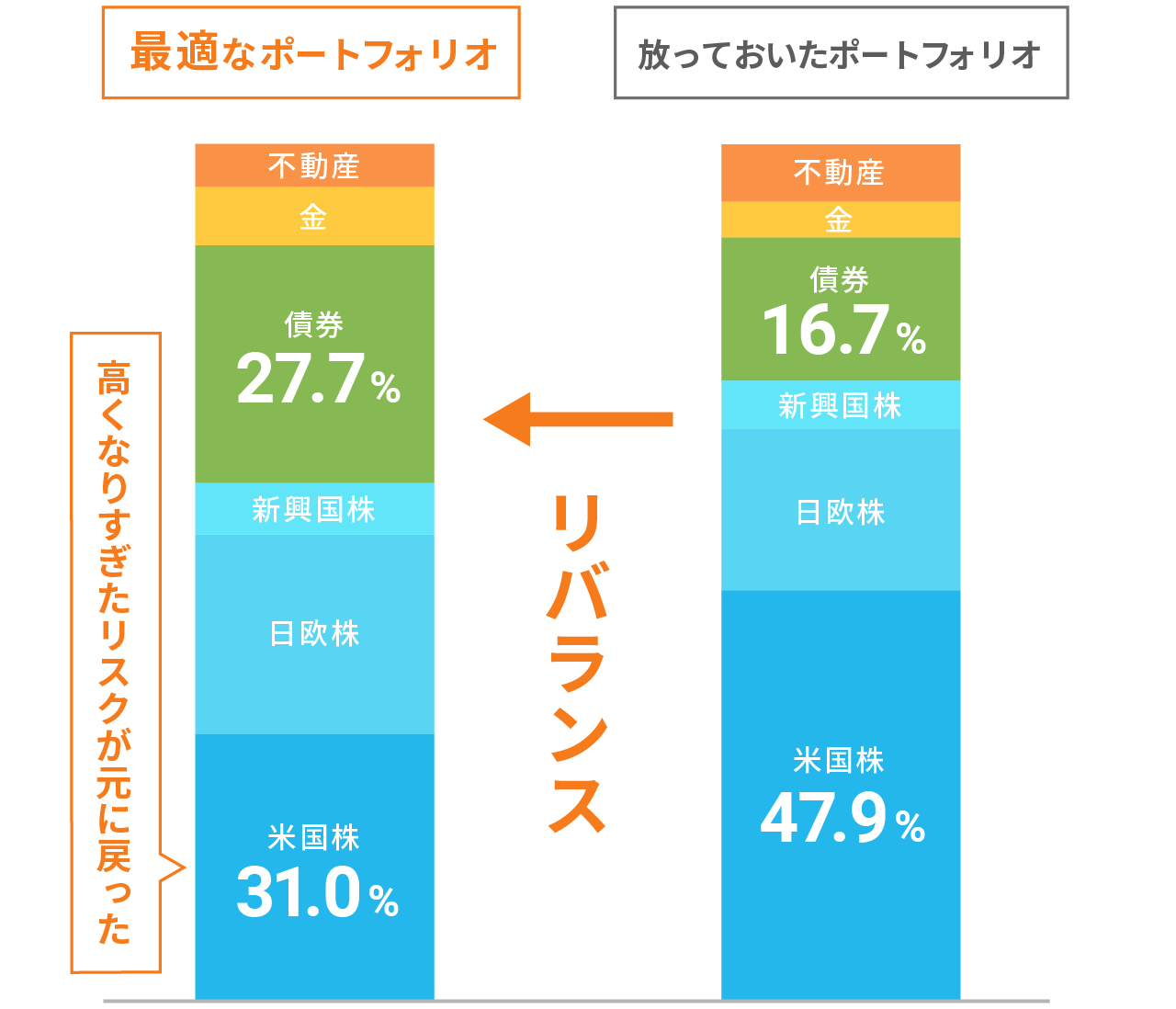

彼らは、その日の「終値」を基準に取引を行うことが多く、特に「リバランス」と呼ばれる資産配分の調整を引け間際に行う傾向があります。

専門用語解説:リバランスとは?

ポートフォリオ(資産の組み合わせ)を、あらかじめ定めた最適な比率に保つために、値上がりした資産を売却し、値下がりした資産を買い増すなどして調整することです。 例えば、「国内株式25%、外国株式25%…」といった基本方針を持つ年金基金(GPIFなど)は、株価上昇で国内株式の比率が30%になった場合、超過した5%分を売却して元の比率に戻そうとします。 このような調整売買が月末や四半期末の引けに集中しやすいのです。

また、TOPIX(東証株価指数)などの株価指数に連動する投資信託(インデックスファンド)は、指数の構成銘柄が入れ替わる際に、引けのタイミングで大量の売買を行います。これらの機関投資家による大規模な取引が、引け間際の出来高を押し上げる主な理由です。

第3章:チャートの「窓(ギャップ)」とは?前日からの変化を読む

寄り付きの解説で「前日のニュースが株価に影響する」と述べましたが、それが顕著に表れるのが「窓(ギャップ)」です。

窓とは、株価チャート上で、前日のローソク足と当日のローソク足の間にできる空間のことを指します。これは、前日の終値と当日の始値が大きく離れて取引が始まった場合に発生します。

- ギャップアップ(上窓):前日の終値よりも、当日の始値が大幅に高く始まること。「上放れ」とも言います。 例えば、夜間に画期的な新製品の発表など好材料が出ると、朝から買い注文が殺到し、高い価格で寄り付くことで発生します。

- ギャップダウン(下窓):前日の終値よりも、当日の始値が大幅に安く始まること。「下放れ」とも言います。 業績の下方修正など悪材料が出ると、売り注文が殺到して発生します。

この「窓」は、市場のセンチメント(心理)が大きく変化したことを示すサインとされています。ただし、「窓が開いたら、いずれその空間を埋めるように株価が動く(窓埋め)」というアノマリー(経験則)もありますが、必ずしもそうなるとは限らないため、注意が必要です。

第4章:初心者向け!寄り付き・引けで使える注文テクニック

値動きの激しい寄り付きや引けはリスクも大きいですが、うまく活用すればチャンスにもなります。ここでは、初心者がリスクを抑えつつ取引するための注文方法を紹介します。

| 注文方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 成行(なりゆき)注文 | 価格を指定しない注文方法。 | 売買が成立しやすい。 | 想定外の価格で約定するリスクがある。 |

| 指値(さしね)注文 | 「〇〇円以下で買う」「〇〇円以上で売る」と価格を指定する注文方法。 | 想定外の価格での約定を防げる。 | 指定した価格にならないと約定しない可能性がある。 |

| 寄付(よりつき)注文 | 「寄り付きの値段で売買したい」という条件を付けた注文。「寄付指値」「寄付成行」がある。 | 寄り付きでの取引を狙える。指値なら高値掴みを防げる。 | 指値の場合、約定しないことがある。 |

| 引け(ひけ)注文 | 「引けの値段で売買したい」という条件を付けた注文。「引け指値」「引け成行」がある。 | 終値で確実に取引したい場合に有効。 | ザラ場(取引時間中)の価格変動に対応できない。 |

リスクを抑えるための心構え

- まずは指値注文から:初心者のうちは、価格変動のリスクを抑えるために、必ず「指値注文」を使いましょう。「この値段までなら買ってもいい」という上限を決めておくことで、高値掴みを防げます。

- 分割して売買する:一度に大きな資金を投じるのではなく、複数回に分けて売買する「分割売買」を心がけましょう。これにより、価格変動のリスクを時間的に分散させることができます。

- 情報に踊らされない:良いニュースが出たからとすぐに飛びつくのは危険です。そのニュースが既に株価に織り込まれている(=皆が知っていて株価に反映済み)可能性も高いからです。なぜ株価が動いているのか、冷静に分析する癖をつけましょう。

まとめ:時間帯の特性を理解して、投資戦略に活かそう

今回は、株式市場の「寄り付き」と「引け」について詳しく解説しました。

- 寄り付き(朝9時):前日からのニュースを織り込み、1日で最も出来高が多くなりやすい。株価は急変しやすく、初心者は成行注文に注意が必要。

- 引け(午後3時):機関投資家のリバランスなど大口の売買が集中しやすい。終値はその日の取引の総括であり、翌日の市場を占う上でも重要。

これらの時間帯の値動きの背景には、多くの投資家の心理や、機関投資家のような大きなプレーヤーの戦略が隠されています。初心者のうちは、まずこれらの時間帯にどのような値動きが起こりやすいのかを観察し、デモトレードなどで練習を重ねるのが良いでしょう。そして、慣れてきたら少額からでも、今回紹介した「指値注文」や「分割売買」といったテクニックを活用して、リスクを管理しながら取引に挑戦してみてください。時間帯ごとの特性を理解することは、きっとあなたの投資の精度を高める強力な武器になるはずです。

【用語解説】

- 板寄せ方式

- 取引開始前(寄り付き)や取引終了時(引け)に、出された全ての注文を一度に集め、最も多くの売買が成立する価格を決定する仕組み。

- VWAP(ブイワップ/出来高加重平均価格)

- その日の取引価格を、価格ごとの出来高で重み付けして算出した平均価格のこと。「Volume Weighted Average Price」の略。 機関投資家が取引の目標価格として利用することが多く、その日の市場参加者の平均的な売買コストを示す指標とされます。

- 出来高(できだか)

- 一定期間内(例:1日)に売買が成立した株式の総数。出来高が多いほど、その銘柄の取引が活発であることを示します。

- 成行注文と指値注文

- 成行は価格を指定せず、指値は価格を指定する注文方法です。 成行は取引成立を優先し、指値は価格を優先します。

“`

| title | slug | featMediaId | categoryIds | tagIds | postId |

| :— | :— | :— | :— | :— | :— |

| 【初心者必見】株の「寄り付き」と「引け」を徹底解説!取引が活発な時間帯を攻略する投資戦略 | stock-opening-closing-strategy | | 2,7,13,14 | 26,42,62,65,66 | |

“`html

【初心者必見】株の「寄り付き」と「引け」を徹底解説!取引が活発な時間帯を攻略する投資戦略

株式投資を始めたばかりの方が、まず戸惑うのが「いつ取引すればいいのか?」という点ではないでしょうか。実は、株式市場には1日の中で特に取引が活発になり、株価が大きく動きやすい「ゴールデンタイム」が存在します。それが、取引開始直後の「寄り付き(よりつき)」と、取引終了間際の「引け(ひけ)」です。この2つの時間帯の特性を理解することは、投資戦略の幅を広げ、リスクを管理する上で非常に重要です。

この記事では、株式投資の初心者の方でも分かるように、「寄り付き」と「引け」の基本的な知識から、それぞれの時間帯で起こりやすい株価の動き、そして具体的な注文テクニックまで、わかりやすく徹底解説します。専門用語も都度説明を加えるので、安心して読み進めてください。

第1章:「寄り付き」とは? 1日で最も取引が白熱する朝の時間

「寄り付き」とは、株式市場が開いて、その日最初の売買が成立すること、またはその時の価格(始値)を指します。東京証券取引所の場合、平日の午前9時(前場寄り付き)と午後12時30分(後場寄り付き)の2回あります。特に朝9時の寄り付きは、1日の中で最も取引が集中し、株価がダイナミックに動く時間帯です。

なぜ寄り付きは出来高が急増するのか?

寄り付きで取引が急増する最大の理由は、その決定方法にあります。取引開始前(例えば午前8時から9時の間)に出されたすべての買い注文と売り注文を一度に集約し、最も多くの売買が成立する価格をコンピューターが計算して始値を決定します。この仕組みを「板寄せ方式」と呼びます。

前日の取引終了後から当日の朝9時までの間には、企業の決算発表、海外市場の動向、重要な経済ニュースなど、株価に影響を与える様々な情報が飛び込んできます。投資家たちはこれらの情報を元に、「この株は上がりそうだ(買い)」「下がりそうだ(売り)」と判断し、取引開始前に注文を出すのです。これらの注文が一斉に処理されるため、寄り付き直後の出来高(売買が成立した株数)は1日の中で最も大きくなる傾向があります。

寄り付き直後の値動きの特徴と初心者の注意点

多くの注文が殺到する寄り付きは、株価が急騰・急落しやすく、値動きが非常に不安定になるという特徴があります。特に、良いニュースが出た銘柄には買い注文が殺到し、逆に悪いニュースが出た銘柄には売り注文が集中するため、株価が大きく上下に振れやすいのです。

【初心者が注意すべきポイント】

- 成行注文のリスク:「成行(なりゆき)注文」は、価格を指定せずに「いくらでもいいから買いたい(売りたい)」という注文方法です。約定しやすい反面、寄り付きのような値動きが激しい場面で使うと、想定外の非常に高い価格で買ってしまう「高値掴み」や、安すぎる価格で売ってしまうリスクがあります。

- 焦りは禁物:朝一番の値動きを見ると「乗り遅れてはいけない!」と焦ってしまいがちです。しかし、寄り付き直後の急騰・急落は一時的なものであることも少なくありません。慌てて飛びつかず、少し時間を置いて市場が落ち着くのを待つ冷静さも大切です。

初心者のうちは、寄り付き直後の取引は無理に行わず、まずは市場の動向を観察することから始めるのがおすすめです。

第2章:「引け」とは? 機関投資家が動く午後のクライマックス

「引け」とは、取引時間の終わりを指し、その日の最後の売買価格(終値)が決まるタイミングのことです。東京証券取引所では、午後3時(大引け)がこの時間にあたります。引けにかけての時間帯も、寄り付きと同様に売買が活発化する傾向にあります。

金融庁の分析によると、東証の日中取引において引け直前15分間の出来高が日中全体の約21%を占めることも報告されており、引け間際に取引が集中していることがわかります。

なぜ引け間際に取引が集中するのか?

引けの取引が活発になる大きな要因の一つに、「機関投資家」の存在があります。機関投資家とは、年金基金や投資信託、保険会社など、顧客から預かった巨額の資金を運用するプロの投資家のことです。

彼らは、その日の「終値」を基準に取引を行うことが多く、特に「リバランス」と呼ばれる資産配分の調整を引け間際に行う傾向があります。

専門用語解説:リバランスとは?

ポートフォリオ(資産の組み合わせ)を、あらかじめ定めた最適な比率に保つために、値上がりした資産を売却し、値下がりした資産を買い増すなどして調整することです。例えば、「国内株式25%、外国株式25%…」といった基本方針を持つ年金基金(GPIFなど)は、株価上昇で国内株式の比率が30%になった場合、超過した5%分を売却して元の比率に戻そうとします。このような調整売買が月末や四半期末の引けに集中しやすいのです。

また、TOPIX(東証株価指数)などの株価指数に連動する投資信託(インデックスファンド)は、指数の構成銘柄が入れ替わる際に、引けのタイミングで大量の売買を行います。これらの機関投資家による大規模な取引が、引け間際の出来高を押し上げる主な理由です。

第3章:チャートの「窓(ギャップ)」とは?前日からの変化を読む

寄り付きの解説で「前日のニュースが株価に影響する」と述べましたが、それが顕著に表れるのが「窓(ギャップ)」です。

窓とは、株価チャート上で、前日のローソク足と当日のローソク足の間にできる空間のことを指します。これは、前日の終値と当日の始値が大きく離れて取引が始まった場合に発生します。

- ギャップアップ(上窓):前日の終値よりも、当日の始値が大幅に高く始まること。「上放れ」とも言います。例えば、夜間に画期的な新製品の発表など好材料が出ると、朝から買い注文が殺到し、高い価格で寄り付くことで発生します。

- ギャップダウン(下窓):前日の終値よりも、当日の始値が大幅に安く始まること。「下放れ」とも言います。業績の下方修正など悪材料が出ると、売り注文が殺到して発生します。

この「窓」は、市場のセンチメント(心理)が大きく変化したことを示すサインとされています。ただし、「窓が開いたら、いずれその空間を埋めるように株価が動く(窓埋め)」というアノマリー(経験則)もありますが、必ずしもそうなるとは限らないため、注意が必要です。

第4章:初心者向け!寄り付き・引けで使える注文テクニック

値動きの激しい寄り付きや引けはリスクも大きいですが、うまく活用すればチャンスにもなります。ここでは、初心者がリスクを抑えつつ取引するための注文方法を紹介します。

| 注文方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 成行(なりゆき)注文 | 価格を指定しない注文方法。 | 売買が成立しやすい。 | 想定外の価格で約定するリスクがある。 |

| 指値(さしね)注文 | 「〇〇円以下で買う」「〇〇円以上で売る」と価格を指定する注文方法。 | 想定外の価格での約定を防げる。 | 指定した価格にならないと約定しない可能性がある。 |

| 寄付(よりつき)注文 | 「寄り付きの値段で売買したい」という条件を付けた注文。「寄付指値」「寄付成行」がある。 | 寄り付きでの取引を狙える。指値なら高値掴みを防げる。 | 指値の場合、約定しないことがある。 |

| 引け(ひけ)注文 | 「引けの値段で売買したい」という条件を付けた注文。「引け指値」「引け成行」がある。 | 終値で確実に取引したい場合に有効。 | ザラ場(取引時間中)の価格変動に対応できない。 |

リスクを抑えるための心構え

- まずは指値注文から:初心者のうちは、価格変動のリスクを抑えるために、必ず「指値注文」を使いましょう。「この値段までなら買ってもいい」という上限を決めておくことで、高値掴みを防げます。

- 分割して売買する:一度に大きな資金を投じるのではなく、複数回に分けて売買する「分割売買」を心がけましょう。これにより、価格変動のリスクを時間的に分散させることができます。

- 情報に踊らされない:良いニュースが出たからとすぐに飛びつくのは危険です。そのニュースが既に株価に織り込まれている(=皆が知っていて株価に反映済み)可能性も高いからです。なぜ株価が動いているのか、冷静に分析する癖をつけましょう。

まとめ:時間帯の特性を理解して、投資戦略に活かそう

今回は、株式市場の「寄り付き」と「引け」について詳しく解説しました。

- 寄り付き(朝9時):前日からのニュースを織り込み、1日で最も出来高が多くなりやすい。株価は急変しやすく、初心者は成行注文に注意が必要。

- 引け(午後3時):機関投資家のリバランスなど大口の売買が集中しやすい。終値はその日の取引の総括であり、翌日の市場を占う上でも重要。

これらの時間帯の値動きの背景には、多くの投資家の心理や、機関投資家のような大きなプレーヤーの戦略が隠されています。初心者のうちは、まずこれらの時間帯にどのような値動きが起こりやすいのかを観察し、デモトレードなどで練習を重ねるのが良いでしょう。そして、慣れてきたら少額からでも、今回紹介した「指値注文」や「分割売買」といったテクニックを活用して、リスクを管理しながら取引に挑戦してみてください。時間帯ごとの特性を理解することは、きっとあなたの投資の精度を高める強力な武器になるはずです。

【用語解説】

- 板寄せ方式

- 取引開始前(寄り付き)や取引終了時(引け)に、出された全ての注文を一度に集め、最も多くの売買が成立する価格を決定する仕組み。

- VWAP(ブイワップ/出来高加重平均価格)

- その日の取引価格を、価格ごとの出来高で重み付けして算出した平均価格のこと。「Volume Weighted Average Price」の略。機関投資家が取引の目標価格として利用することが多く、その日の市場参加者の平均的な売買コストを示す指標とされます。

- 出来高(できだか)

- 一定期間内(例:1日)に売買が成立した株式の総数。出来高が多いほど、その銘柄の取引が活発であることを示します。

- 成行注文と指値注文

- 成行は価格を指定せず、指値は価格を指定する注文方法です。成行は取引成立を優先し、指値は価格を優先します。

“`

Sources

help

kabu-challenge.com

monex.co.jp

moneyforward.com

gfs.tokyo

mizuho-sc.com

logmi.jp

smbcnikko.co.jp

treasurenet.jp

tokaitokyo.co.jp

kabu.com

wealthnavi.com

am-one.co.jp

fidelity.co.jp

smbc.co.jp

chibabank.co.jp

nomura.co.jp

tokaitokyo.co.jp

nomura.co.jp

smd-am.co.jp

kabutan.jp

smbcnikko.co.jp

monex.co.jp

smd-am.co.jp

smbcnikko.co.jp

kabu.com

sbineotrade.jp