【初心者向け】株と債券の黄金比「60/40ポートフォリオ」とは?リスク分散で安定した資産形成を目指す方法を徹底解説

「投資を始めたいけど、リスクが怖い」「安定的に資産を増やしたいけど、どうすればいいかわからない」。そんな悩みを抱える投資初心者は少なくありません。そんな方々におすすめしたいのが、株式と債券を組み合わせた「ハイブリッド投資」です。特に、資産の60%を株式に、40%を債券に配分する「60/40ポートフォリオ」は、長年にわたりリスク分散の”黄金比”として知られてきました。 [1] この戦略は、株式の成長力と債券の安定性を組み合わせることで、市場の変動に強い安定した資産形成を目指すものです。

この記事では、投資初心者の方でも理解できるよう、60/40ポートフォリオを軸としたハイブリッド投資の基本から実践までを、専門用語を避けながら分かりやすく解説します。

- 株式と債券の基本的な違いと、ポートフォリオにおける役割

- なぜ「60/40」が黄金比と呼ばれるのか?その理論的背景

- リスク分散の鍵となる「相関係数」の考え方

- 資産配分を最適に保つ「リバランス」の重要性

- 過去の実績から見る60/40ポートフォリオの強みと弱み

- インフレ時代の新たな課題と、ポートフォリオの進化形

- 投資信託やETFを使った具体的な始め方

この記事を読めば、あなたもリスクをコントロールしながら、着実に資産を育てるための一歩を踏み出せるはずです。

第1章:株式と債券の基本 – ポートフォリオの両輪を理解しよう

ハイブリッド投資を理解する第一歩は、その構成要素である「株式」と「債券」の特性を正しく知ることです。これらはよく「アクセル」と「ブレーキ」に例えられます。それぞれの役割を見ていきましょう。

株式:資産を増やすための「アクセル」

株式とは、企業が資金調達のために発行する「会社の所有権の一部」です。株主になることで、企業の成長や利益の恩恵を受けることができます。 [2]

- リターンの源泉:値上がり益(キャピタルゲイン)と配当金(インカムゲイン)です。 [2] 企業の業績が伸びれば株価は上昇し、大きな利益が期待できます。

- リスク:企業の業績悪化や経済情勢の変動によって、株価が大きく下落する可能性があります。最悪の場合、会社の倒産で価値がゼロになることもあります。 [2]

つまり、株式は「ハイリスク・ハイリターン」な資産です。 [3] 長期的に見れば高いリターンが期待できる一方、短期的な価格変動(ボラティリティ)が大きいのが特徴です。資産を大きく成長させるための「アクセル」役を担います。

債券:資産を守るための「ブレーキ」

債券とは、国や企業がお金を借りるために発行する「借用証書」のようなものです。 [4] 投資家は債券を購入することで発行体にお金を貸し、その見返りとして定期的に利子を受け取ります。

- リターンの源泉:定期的に支払われる利子(クーポン収入)と、満期になった際の元本償還です。 [4]

- リスク:発行体が財政破綻する「信用リスク」や、市場金利が上昇することで相対的に債券の価値が下がる「金利変動リスク」があります。 [5, 6]

債券は、あらかじめ利率や満期日が決まっているため、株式に比べて価格変動が穏やかで収益の見通しが立てやすい「ローリスク・ローリターン」の資産です。 [4] ポートフォリオ全体の下落を抑える「ブレーキ」や「クッション」のような役割を果たします。

このように、株式と債券は正反対の性質を持っています。 [4] 「株式で積極的にリターンを狙い、債券で守りを固める」。この二つを組み合わせることで、どちらか一方だけでは実現できない、バランスの取れた資産運用が可能になるのです。 [8]

第2章:60/40ポートフォリオとは?長年支持される「黄金比」の秘密

「60/40ポートフォリオ」とは、その名の通り、投資資金の60%を株式に、40%を債券に配分する投資戦略です。 [9] この比率は、金融業界で長年、リスクとリターンのバランスが取れた伝統的な資産配分モデルとして採用されてきました。 [10]

では、なぜこの「60:40」という比率が支持されてきたのでしょうか。理由は大きく分けて二つあります。

理由1:理論的な裏付けと実績

この配分は、ノーベル経済学賞を受賞した「現代ポートフォリオ理論」に基づいています。 [9] この理論の核心は、値動きの異なる資産を組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスクを低減できるという考え方です。株式と債券は、後述する「負の相関」を持つことが多く、一方が下落する局面でもう一方が価格を維持、あるいは上昇する傾向があります。 [9] これにより、資産全体の値動きがマイルドになります。

株式60%で資産成長のエンジンを確保しつつ、債券40%が下落時の緩衝材(バッファー)として機能する。この組み合わせが、リスクを抑えながら効率的にリターンを追求できる「スイートスポット」だと考えられてきたのです。 [9] 歴史的にも、この戦略は株式100%のポートフォリオよりも低い変動率で、安定したリターンを上げてきた実績があります。 [1]

理由2:シンプルで実践しやすい

60/40ポートフォリオのもう一つの魅力は、そのシンプルさと実践のしやすさです。 [11] 複雑な銘柄分析や売買タイミングを計る必要はなく、株式と債券のインデックスファンドをそれぞれ購入するだけで、誰でも簡単に始めることができます。 [11] 特に近年は、低コストな投資信託やETF(上場投資信託)が普及したことで、個人投資家でも手軽にこの王道戦略を実践できるようになりました。

第3章:相関係数とは?リスク分散の仕組みを解き明かす

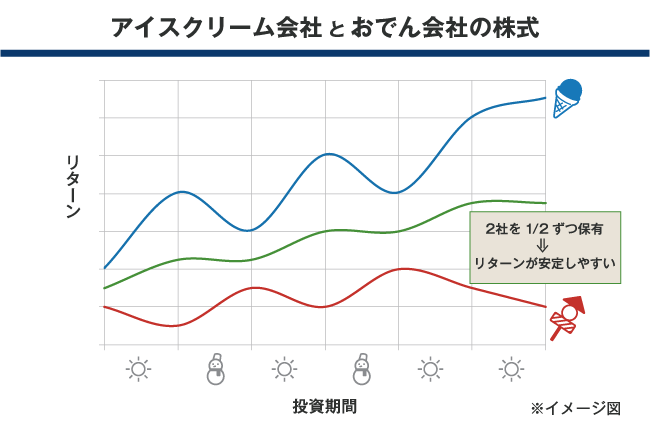

60/40ポートフォリオがなぜ機能するのかを理解する上で欠かせないのが「相関係数」という考え方です。 [12]

相関係数とは、2つの資産の値動きがどれくらい連動しているかを示す指標で、-1から+1の間の数値で表されます。 [12]

- +1に近い:2つの資産は、ほぼ同じ方向に動く(分散効果は小さい)。

- 0に近い:2つの資産の値動きには、関連性がない。

- -1に近い:2つの資産は、ほぼ正反対の方向に動く(分散効果は非常に大きい)。

分散投資でリスクを抑えるためには、相関係数が低い(できればマイナスの)資産を組み合わせることが重要です。 [12] 片方が値下がりしても、もう片方が値上がりすれば、資産全体の損失を和らげることができるからです。

歴史的に、株式と債券は「負の相関」を示すことが多くありました。 [13, 14] 例えば、経済危機などで株価が暴落する「リスクオフ」の局面では、安全資産とされる国債などにお金が流れ、債券価格が上昇する傾向が見られました。 [12] この関係性こそが、60/40ポートフォリオが下落局面に強いとされる理由です。

ただし、この相関関係は常に一定ではありません。近年話題になったように、高インフレと急激な金利上昇が同時に起こるような局面では、株と債券が同時に下落する(正の相関を示す)こともあります。 [15] この点については、後の章で詳しく解説します。

第4章:リバランスの仕組みとメリット – ポートフォリオを健康に保つ秘訣

60/40ポートフォリオを組んで運用を始めると、やがて資産配分にズレが生じてきます。例えば、株式市場が好調で株価が大きく上昇すると、当初60:40だった比率が70:30のように変化してしまいます。 [16] この崩れた比率を元の目標に戻す作業が「リバランス」です。 [16]

リバランスの主な目的

- リスク管理:株式の比率が高くなりすぎると、想定以上のリスクを取っていることになります。 [17] 株価が下落した際のダメージが大きくなってしまうため、元の比率に戻してリスク水準をコントロールします。 [17]

- リターンの向上:リバランスは、機械的に「値上がりした資産を売り、値下がりした資産を買う」行為を繰り返すことになります。 [18] これにより、「高値で売り、安値で買う」という投資の理想を自動的に実践でき、長期的なリターン向上につながる可能性があるのです。 [18]

リバランスの方法と頻度

リバランスは、一般的に「半年に1回」や「1年に1回」など、定期的に行うのが基本です。 [16] または、「比率が5%以上ズレたら実行する」といったルールを決める方法もあります。頻繁に行いすぎると売買手数料や税金の負担が増える可能性もあるため、自分に合ったルールで継続することが大切です。

「手間がかかって面倒だ」と感じる方は、後述する「バランス型ファンド」を利用するのがおすすめです。これらの金融商品では、運用会社が自動でリバランスを行ってくれるため、手間いらずで最適な資産配分を維持できます。 [9]

第5章:60/40ポートフォリオの過去実績 – その実力と限界

では、60/40ポートフォリオは過去にどれほどの成績を収めてきたのでしょうか。輝かしい実績と、近年直面した試練の両面から見ていきましょう。

安定したパフォーマンスの歴史

過去数十年にわたり、米国の市場において60/40ポートフォリオは年平均7〜8%程度のリターンを、株式100%よりもはるかに低いリスクで達成してきました。 [20] 特に、市場が大きく混乱した局面でその強さを発揮しました。

- 2008年リーマン・ショック:米国株が年間-37%もの歴史的暴落を記録した際、安全資産である米国債は買われて価格が上昇しました。その結果、60/40ポートフォリオの損失は、株式のみの場合よりも大幅に抑制されました。

- 2020年コロナ・ショック:株価が一時的に急落した場面でも、債券価格が上昇し、ポートフォリオ全体の下落を和らげるクッションとなりました。 [21]

このように、「株安・債券高」のシナリオが機能する多くの局面で、60/40ポートフォリオは投資家を大きな損失から守ってきたのです。 [21]

2022年の試練 – 「同時安」という悪夢

しかし、この鉄壁のディフェンスが通用しない異例の事態が2022年に発生しました。約40年ぶりの歴史的な高インフレを抑え込むため、世界中の中央銀行が急激な利上げを実施。これにより、株式と債券が同時に暴落するという、分散投資の前提を覆す事態が起こったのです。 [1] [22]

結果として、米国の60/40ポートフォリオは年間で-17%前後という、1930年代の大恐慌以来とも言われるほどの記録的な損失を出しました。 [20] これを受けて、メディアや専門家の間では「60/40戦略は終わった(死んだ)」という議論が巻き起こりました。 [1]

幸いにも2023年には市場は反発し、60/40ポートフォリオも大きく回復しましたが、 [20] この出来事は、伝統的な分散投資が常に万能ではないという教訓を残しました。

第6章:現代の環境での課題と進化 – 60/40ポートフォリオのこれから

2022年の経験を踏まえ、投資家は60/40戦略をどう捉え直すべきでしょうか。現在の市場環境における課題と、それに対応するための新たなアプローチを見ていきます。

課題:相関関係の変化と金利環境

最大の課題は、前述の通り株式と債券の相関関係が変化したことです。高インフレ環境下では、金利上昇が株価(企業の将来価値を圧迫)と債券価格(既存の低い金利の債券の魅力を低下させる)の両方にマイナスに働くため、「同時安」のリスクが高まります。 [15, 23]

一方で、ポジティブな変化もあります。急激な利上げの結果、債券の利回りはここ十数年で最も高い水準になりました。 [23] これは、ポートフォリオの40%を占める債券部分から、以前よりも高い利子収入(インカム)が期待できるようになったことを意味します。このため、「むしろ今後は60/40戦略の魅力が増す」と予測する専門家も少なくありません。 [9]

代替策:ポートフォリオの進化形

不確実な時代に対応するため、伝統的な60/40ポートフォリオをアップグレードする考え方も広がっています。その代表的なものが「オルタナティブ資産」の組み入れです。

オルタナティブ資産とは、伝統的な株式や債券以外の資産クラスを指します。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 金(ゴールド):インフレや地政学的リスクが高まる局面で、安全資産として買われやすい傾向があります。 [23]

- 不動産(REIT):株式や債券とは異なる値動きをすることが期待されます。

- コモディティ(商品):原油や穀物など。インフレと連動しやすい特徴があります。 [23]

これらの資産をポートフォリオに加えることで、分散効果をさらに高めることを目指します。例えば、「株式60%/債券20%/オルタナティブ20%」や「株式40%/債券30%/オルタナティブ30%」といった新しい配分モデルが、機関投資家などを中心に検討されています。 [1, 24]

個人投資家にとっては、金ETFやREIT(不動産投資信託)などを少量加えることが、現実的な第一歩となるでしょう。

第7章:投資信託・ETFで実践!バランス運用の始め方

「理論はわかったけど、具体的にどう始めればいいの?」という方のために、初心者でも簡単に60/40ポートフォリオ(またはそれに近いバランス運用)を実践する方法を2つご紹介します。

方法1:【一番カンタン】バランス型ファンドを1本買う

最も手軽で初心者におすすめなのが、「バランス型ファンド」と呼ばれる投資信託を購入する方法です。 [9] これは、1つの商品の中にあらかじめ国内外の株式や債券などが決められた比率でパッケージングされているものです。

- メリット:1本買うだけで自動的に分散投資が完了します。面倒なリバランスも運用会社がすべて行ってくれるため、完全に「おまかせ」で運用できます。 [4]

- デメリット:自分で資産配分を細かく調整することはできません。また、個別のインデックスファンドを組み合わせるより、信託報酬(手数料)がやや高めになる傾向があります。

多くの運用会社が「株式60%・債券40%」といった比率のバランス型ファンドを提供しているので、証券会社のウェブサイトなどで探してみてください。

方法2:【少しこだわって】自分でETFや投資信託を組み合わせる

もう少しこだわりたい、コストを抑えたいという方は、自分で複数の金融商品を組み合わせてオリジナルのポートフォリオを作る方法があります。

- メリット:資産配分を自由に決められます。全世界株式ETFや米国債券ETFなど、低コストな商品を組み合わせることで、手数料を最小限に抑えることが可能です。 [10]

- デメリット:自分でリバランスを行う手間がかかります。どの商品を選べば良いか、ある程度の知識が必要になります。

例えば、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を60%、「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」を40%といった組み合わせで毎月積み立てていくのが、代表的な自作ポートフォリオの一例です。

どちらの方法を選ぶにしても、NISA(少額投資非課税制度)や新NISA、iDeCo(個人型確定拠出年金)といった税制優遇制度を最大限に活用することをおすすめします。 [4] これらの制度を使えば、運用で得られた利益が非課税になるため、より効率的に資産を増やすことができます。

おわりに:分散と継続こそが資産形成の王道

株式と債券を組み合わせた60/40ポートフォリオは、あらゆる市場環境で万能な「魔法の杖」ではありません。しかし、リスクを管理しながら長期的に資産の成長を目指す上で、非常に優れた基本戦略であることは間違いありません。 [8]

重要なのは、その特性と限界を理解した上で、自分自身のリスク許容度やライフプランに合わせて活用することです。今回紹介した60/40はあくまで一つの出発点です。ご自身の考えに合わせて70/30や50/50に調整したり、少量のオルタナティブ資産を加えたりと、柔軟に考えてみてください。

投資で最も大切なのは、「①分散を効かせること」と「②市場に居続けること(継続すること)」です。バランスの取れたポートフォリオをコツコツと積み立てていくことで、短期的な市場の浮き沈みに一喜一憂することなく、時間を味方につけた安定的な資産形成が可能になります。 [4]

この記事が、あなたの資産運用の第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。分散の力を信じて、賢く、そして着実に未来への資産を築いていきましょう。