【2025年最新版】株の出来高とは?チャートの基本から分析方法まで初心者向けに徹底解説

株式投資を始めたばかりの方がチャートを見て、「下の棒グラフは何だろう?」と疑問に思ったことはありませんか?それが今回解説する「出来高(できだか)」です。出来高は、株価の未来を予測するための非常に重要なヒントを隠しています。ベテラン投資家の多くは、株価の動きと同じくらい、あるいはそれ以上に出来高を重視しています。

この記事では、株の出来高とは何かという基本的な定義から、チャートでの見方、そして出来高を活用した具体的な売買戦略まで、専門用語をできるだけ使わずに初心者の方にも分かりやすく解説します。「出来高は株価に先行する」という相場格言がありますが、その意味を理解すれば、あなたの投資戦略は格段にレベルアップするはずです。 さあ、出来高の読み解き方をマスターして、投資の精度を高めていきましょう。

第1章:出来高の基本をマスターしよう

まずは「出来高とは何か」「なぜ重要なのか」という基本からしっかりと押さえましょう。ここを理解するだけで、チャートから得られる情報量が格段に増えます。

1-1. 出来高とは?ひと言でいえば「株の人気度」

出来高とは、ある一定の期間内(例えば1日や1週間)に、売買が成立した株の総数のことです。 例えば、1日の間にA社の株が合計で100万株取引されたら、その日の出来高は「100万株」となります。

これは、その銘柄がどれだけ活発に取引されているか、つまり「人気のバロメーター」と考えることができます。 出来高が多ければ多いほど、その株に注目し、売買している投資家が多いことを示しています。 逆に出来高が少なければ、あまり取引されておらず、関心が低い状態と言えます。

1-2. なぜ出来高が重要なのか?株価の「信頼性」を測るモノサシ

では、なぜ出来高がそれほど重要なのでしょうか。それは、出来高が株価の動きの「信頼性」や「エネルギーの強さ」を示してくれるからです。

例えば、株価が大きく上昇したとします。この時、2つのケースを考えてみましょう。

- ケースA:出来高も急増しながら株価が上昇した

これは、多くの投資家が「この株は上がる」と考え、実際に買い注文を出した結果、活発な取引の中で株価が上がったことを意味します。 この上昇は多くの参加者に支持されており、信頼性が高く、トレンドが継続しやすいと考えられます。 - ケースB:出来高が少ないまま株価が上昇した

これは、少数の投資家による取引や、偶然買い注文が少し上回っただけで株価が上がった可能性を示します。多くの市場参加者の合意形成がないため、この上昇は一時的で、すぐに元の価格に戻ってしまう(ダマシである)かもしれません。

このように、出来高を見ることで、その株価の動きが本物なのか、それとも見せかけなのかを判断する材料になるのです。

1-3. チャートでの見方:ローソク足の下にある棒グラフ

証券会社のアプリやWebサイトで株価チャートを見ると、通常、価格を示す「ローソク足」の下に縦の棒グラフが表示されています。これが出来高です。

棒が長ければその期間の出来高が多かったこと、短ければ少なかったことを直感的に示しています。 チャートの時間軸設定によって、1本の棒が示す期間は変わります。

- 日足(ひあし)チャート:1本の棒が「1日の出来高」を表します。

- 週足(しゅうあし)チャート:1本の棒が「1週間の出来高の合計」を表します。

- 分足(ふんあし)チャート:1本の棒が「1分間や5分間などの出来高」を表します。

まずは日足チャートで、日々の出来高の変化に慣れることから始めると良いでしょう。

第2章:【実践】出来高と株価の動きから未来を読む

出来高の基本がわかったところで、次はいよいよ実践編です。株価と出来高の組み合わせから、どのような売買サインを読み取れるのか、具体的なパターンを見ていきましょう。

2-1. 出来高が急増!これはチャンスか?危険なサインか?

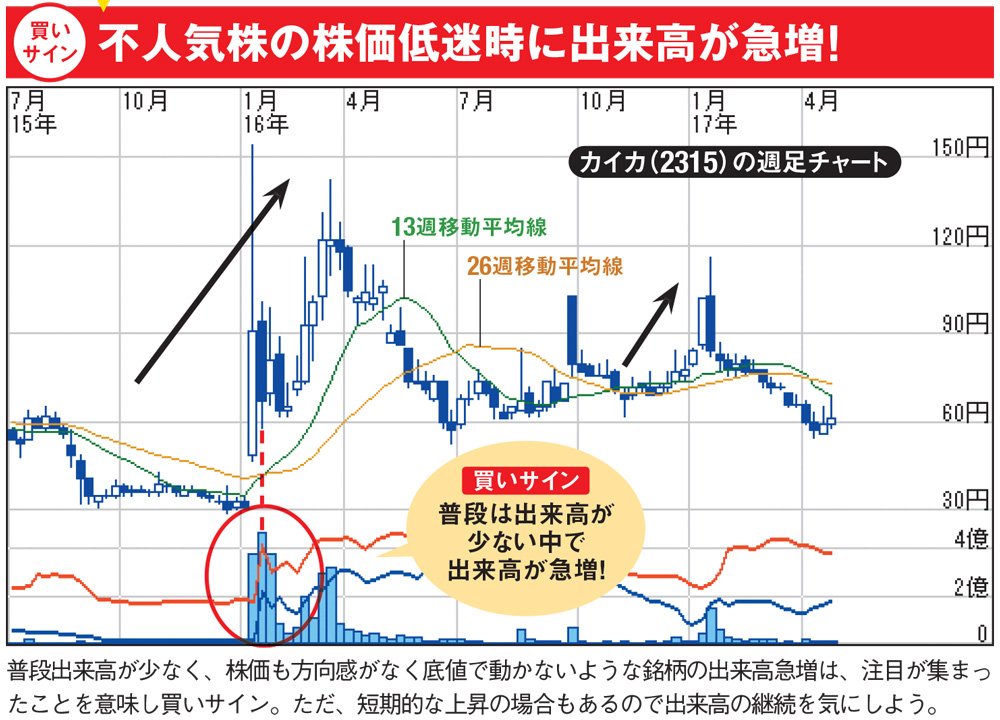

普段より出来高が突出して増える「出来高急増」は、相場の転換点を示す重要なサインです。 何らかの大きな材料(良いニュースや悪いニュース)が出て、投資家の注目が一気に集まったことを意味します。 ただし、それが「買い」のサインなのか「売り」のサインなのかは、株価の状況と合わせて判断する必要があります。

| 株価の状況 | 出来高との組み合わせ | 考えられる解釈 |

|---|---|---|

| 株価が上昇中 | 出来高も増加 | 強い上昇トレンド。多くの投資家が買いに参加しており、トレンド継続の可能性が高い。 |

| 株価が下落中 | 出来高が急増 | パニック売り(セリング・クライマックス)の可能性。売りたい人が一気に売った後、買いが優勢になり株価が底を打つことがある。 |

| 長らく安値圏で停滞 | 出来高が急増しながら陽線(株価上昇) | 底値圏での買い集めのサイン。相場の転換点となり、上昇トレンドに転じる可能性がある。 |

| 長らく高値圏で推移 | 出来高が急増しながら陰線(株価下落) | 天井圏での利益確定売りのサイン。上昇トレンドが終わり、下落に転じる可能性がある。 |

重要なのは、「出来高が急増した後に株価がどちらの方向に動いたか」を確認することです。

2-2. 出来高が減少…トレンドは終わりが近い?

出来高の減少もまた、重要なサインを教えてくれます。活発だった取引が静かになるということは、市場のエネルギーが枯渇してきたことを示唆します。

- 上昇トレンド中に出来高が減少:株価は上がっているものの、買いの勢いが弱まっている状態。 新規で買う投資家が減ってきているため、やがて上昇が止まり、下落に転じる可能性に注意が必要です。

- 下落トレンド中に出来高が減少:株価は下がっているものの、売りたい人が少なくなってきた状態。売り圧力が弱まっているため、そろそろ株価が下げ止まり、底を打つ可能性が考えられます。

このように、トレンドの勢いが本物か、あるいは終わりが近いのかを判断する上で、出来高の増減は非常に役立ちます。

第3章:一歩進んだ分析手法「価格帯別出来高」

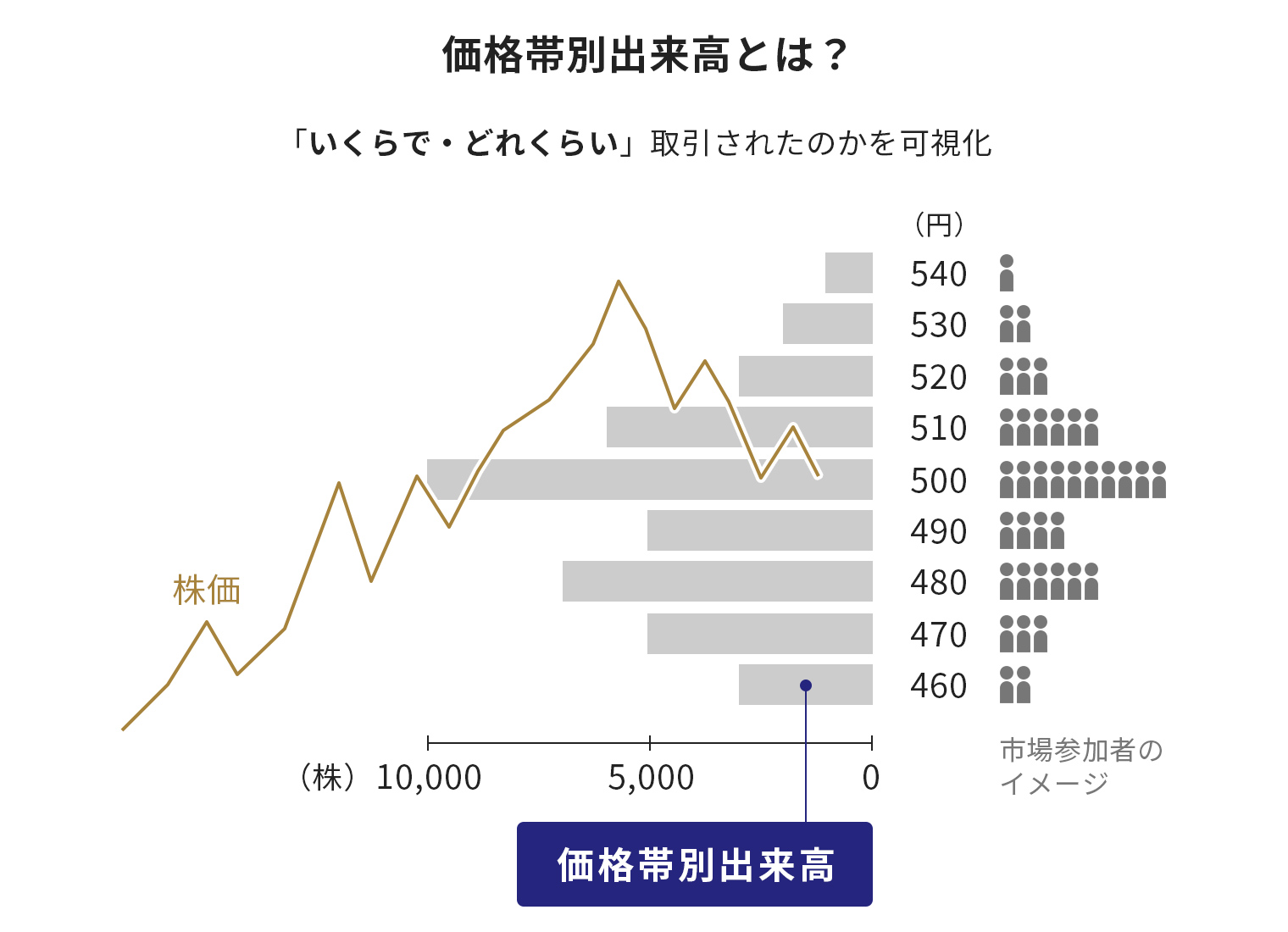

通常の出来高は「時間」を軸に取引量を見ますが、「価格」を軸に取引量を見る分析手法もあります。それが「価格帯別出来高」です。

3-1. 価格帯別出来高とは?投資家が意識する「壁」を見つける

価格帯別出来高とは、どの価格帯で最も多く株が売買されたかを一目でわかるようにしたものです。 通常、株価チャートの右側に、横向きの棒グラフで表示されます。

この横棒が長い価格帯は、過去に多くの投資家が取引した「人気の価格帯」であることを意味します。この価格帯は、将来的に株価の「壁」として機能することがあります。

3-2. 「支持線」と「抵抗線」を見つける方法

価格帯別出来高を使うと、株価がどこで止まりやすいか、反発しやすいかの目安(支持線・抵抗線)を予測できます。

- 現在の株価より下に長い価格帯がある場合 → 「支持線(サポート)」

その価格帯は、過去に多くの人が「買いたい」と思った水準です。株価がそこまで下がってくると、「また安くなったから買おう」と考える投資家が増え、買い支えが入りやすくなります。 そのため、株価の下落がそこで止まりやすくなります。 - 現在の株価より上に長い価格帯がある場合 → 「抵抗線(レジスタンス)」

その価格帯は、過去に多くの人が買ってしまった「しこり」がある水準です。 株価がそこまで上昇してくると、含み損を抱えていた投資家が「やれやれ、やっと買値に戻ったから売ってしまおう」と考え、売り注文が増えやすくなります。 そのため、株価の上昇がそこで一旦止まりやすくなります。

価格帯別出来高が少ない「真空地帯」では、売買する人が少ないため抵抗が少なく、株価が一気に動きやすいという特徴もあります。 このように、どの価格帯に「壁」があるかを知ることで、より戦略的な売買が可能になります。

第4章:出来高を使った具体的な売買戦略

ここまでの知識を基に、出来高をどのように実際の売買に活かすか、初心者にも実践しやすい2つの戦略を紹介します。

4-1. 戦略1:出来高を伴う「ブレイクアウト」を狙う

「ブレイクアウト」とは、株価がこれまで超えられなかった抵抗線(レジスタンスライン)を上に突き抜けたり、割らなかった支持線(サポートライン)を下に突き抜けたりすることです。これは新しいトレンドの始まりを示す強力なサインとなることがあります。

このブレイクアウト戦略で最も重要なのが、「ブレイクアウトする瞬間に出来高が急増しているか」を確認することです。 出来高を伴うブレイクアウトは、多くの市場参加者がその方向性に合意したことを意味し、信頼性が非常に高いとされています。

【買いの狙い方】

- 株価が何度も跳ね返されている高値(抵抗線)を見つける。

- その高値を、普段より明らかに多い出来高を伴って上に抜けた瞬間に買う。

- 抜けた抵抗線が今度は支持線となるため、その少し下に損切りラインを設定する。

4-2. 戦略2:「ダマシ」を見抜いて無駄な損失を避ける

逆に、ブレイクアウトしたように見せかけて、すぐに元の価格帯に戻ってしまう「ダマシ」も頻繁に起こります。このダマシに引っかかると、高値掴みや底値売りにつながり、大きな損失を被る可能性があります。

ダマシを見抜く有効な手段もまた、出来高の確認です。

- 出来高が伴わないブレイクアウトは「ダマシ」の可能性が高い

株価が抵抗線を少しだけ超えたものの、出来高が全く増えていない、あるいは普段より少ない場合、それは本格的な上昇ではなく、一部の投資家による仕掛けや偶然の動きである可能性が高いです。 このような場合は、すぐに飛びつかずに様子を見るのが賢明です。出来高という「裏付け」がない動きは信用しない、という原則を徹底することで、無駄な損失を大きく減らすことができます。

第5章:初心者が陥りがちな「出来高のワナ」と注意点

最後に、出来高は非常に便利な指標ですが、使い方を誤ると逆に判断を迷わせる原因にもなります。初心者が特に注意すべき点を3つ紹介します。

5-1. 注意点1:出来高が極端に少ない「薄商い銘柄」のリスク

出来高が常に少ない銘柄(薄商い銘柄、流動性が低い銘柄とも言う)には、特有のリスクがあります。

- 売りたい時に売れない:買い手が少ないため、自分が売りたい価格やタイミングで売却できない可能性があります(流動性リスク)。

- 株価が乱高下しやすい:少しの買い注文や売り注文で株価が大きく動いてしまうため、価格が不安定になりがちです。

- 価格操作の対象になりやすい:意図的に株価を吊り上げようとする「仕手筋」のターゲットになりやすい特徴があります。

投資に慣れないうちは、1日の売買代金が数億円以上あるような、出来高が安定して多い銘柄を選ぶ方が安全です。

5-2. 注意点2:出来高だけでの判断は危険

これまで解説してきたように出来高は重要ですが、出来高だけを見て売買を判断するのは危険です。必ず株価の動き(ローソク足)、トレンドの方向(移動平均線など)、そしてその企業の業績(ファンダメンタルズ)など、他の情報と組み合わせて総合的に判断することが大切です。

例えば、悪い決算発表で出来高が急増しながら株価が急落した場合、慌てて「底打ちかも」と買うのは早計です。業績悪化という根本的な問題があるため、さらに下落が続く可能性があるからです。

5-3. 注意点3:決算発表など特別なイベント時の出来高

企業の決算発表や大きなニュースがあった日には、投資家の注目が集まり、出来高が一時的に急増するのは自然なことです。 このような特定のイベントによる出来高の増加は、必ずしも新たなトレンドの始まりを示すわけではありません。

そのイベントによる売買が一巡すれば、出来高はまた元の水準に戻ることが多いため、イベント時の突発的な出来高の動きに振り回されないように注意しましょう。

まとめ:出来高を味方につけて、投資判断の精度を上げよう

今回は、株式投資における「出来高」の重要性とその分析方法について、初心者の方にも分かりやすく解説しました。

【本日のまとめ】

- 出来高は「株の人気度」であり、株価の動きの「信頼性」を示す。

- チャートのローソク足の下にある棒グラフが出来高を表す。

- 「株価上昇+出来高増加」は強い上昇サイン。「株価上昇+出来高減少」はトレンド転換の注意信号。

- 価格帯別出来高で、投資家が意識する「壁」(支持線・抵抗線)が見つけられる。

- 出来高を伴うブレイクアウトは信頼性が高く、ダマシを回避するのにも役立つ。

- 出来高の少ない銘柄はリスクが高く、出来高単体での判断は避けるべき。

出来高は、市場に参加している他の投資家たちの「声」や「心理」を可視化してくれる強力なツールです。最初は難しく感じるかもしれませんが、毎日チャートと出来高の関係を意識して見ることで、徐々にその意味が読み取れるようになってきます。ぜひ明日からの株式投資に、出来高分析を取り入れてみてください。

“`

Sources

help

tokaitokyo.co.jp

kabukiso.com

smbcnikko.co.jp

gfs.tokyo

monex.co.jp

oricon.co.jp

toyokeizai.net

premium-yutaiclub.jp

stockweather.co.jp

smbcnikko.co.jp

daiwa.jp

rakuten-sec.co.jp

rakuten-sec.co.jp

sevendata.co.jp

openeducation.co.jp

ebc.com

note.com

ioi-life.co.jp

diamond.jp

kabutan.jp

diamond.jp