【初心者必見】株価大暴落で「サーキットブレーカー」発動?市場をパニックから守る仕組みと、投資家が取るべき冷静な対処法を徹底解説

株式投資を始めたばかりの方や、これから始めようと考えている方にとって、最も怖いシナリオの一つが「株価の大暴落」ではないでしょうか。「リーマンショック」や「コロナショック」といった言葉をニュースで耳にするたび、「もし自分の持っている株が暴落したらどうしよう…」と不安に感じるかもしれません。

しかし、ご安心ください。株式市場には、パニックによる過度な価格変動を防ぐための「安全装置」のような仕組みが備わっています。その代表的なものが「サーキットブレーカー制度」です。

この記事では、株式投資の初心者の方でも安心して市場と向き合えるよう、以下の内容を専門用語を避けつつ、わかりやすく解説していきます。

- 市場の混乱を防ぐ「サーキットブレーカー」とは何か?

- 日本の株式市場で機能する「特別気配」や「連続約定気配」とは?

- なぜ?取引が成立しなくなる「寄らずのストップ高」の謎

- 実際に株価が急変したときに、個人投資家が取るべき冷静な行動

この記事を読めば、万が一の相場急変時にも慌てず、冷静に対応するための知識が身につきます。正しく仕組みを理解し、長期的な視点で賢く資産形成を進めていきましょう。

第1章:市場の”安全装置”「サーキットブレーカー」とは?

まず、相場が極端に動いたときに発動する最も有名な制度、「サーキットブレーカー」について見ていきましょう。

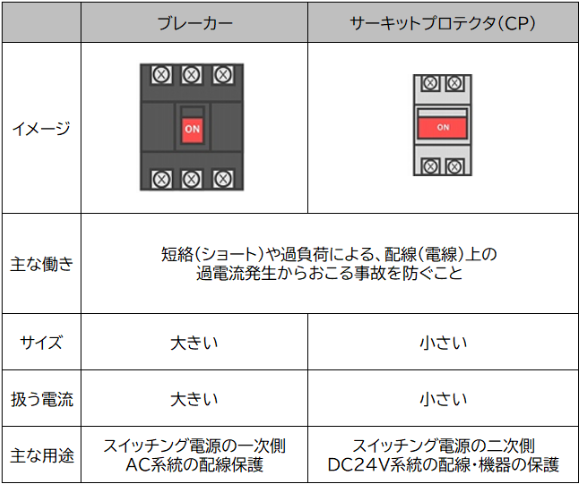

まるで電気のブレーカー!取引を一時停止して冷静に

「サーキットブレーカー」と聞くと、難しそうに感じるかもしれませんが、役割は家庭にある電気のブレーカーと非常によく似ています。 電気の使いすぎでブレーカーが落ちると電気が止まるように、株式市場でも価格が短時間で異常なほど大きく動くと、取引が強制的に一時中断される仕組み、それがサーキットブレーカーです。

この制度の主な目的は、市場がパニック状態に陥った際に、投資家に冷静さを取り戻すための「冷却期間」を与えることです。 売りが売りを呼ぶようなパニック的な売買を一時的に止めることで、投資家が現状を分析し、落ち着いて次の判断を下す時間を作るのです。

どんな時に発動するの?過去の事例

サーキットブレーカーは、あらかじめ定められた基準(トリガー)に達すると自動的に発動します。例えば、アメリカの市場では、S&P500指数が前日の終値から7%、13%、20%と段階的に下落すると、取引が一時停止されたり、その日の取引が終了したりするルールが設けられています。

記憶に新しいのは、2020年3月の「コロナショック」です。新型コロナウイルスの感染拡大への懸念から世界中の株価が暴落し、アメリカの株式市場では1ヶ月の間に4回もサーキットブレーカーが発動しました。 これにより、取引が15分間停止される措置が取られました。

日本では、日経平均先物などの先物・オプション市場にこの制度が導入されています。 私たちが普段売買する個別の株式(現物株)の市場で、アメリカのように市場全体がストップするサーキットブレーカーはありませんが、似たような役割を持つ別の仕組みが存在します。

第2章:日本の現物株市場の安全装置「特別気配」と「連続約定気配」

では、私たちが普段取引している個別の株価が急騰・急落した場合はどうなるのでしょうか。日本の株式市場には、「特別気配」と「連続約定気配」という、価格の急変動を穏やかにするための仕組みがあります。

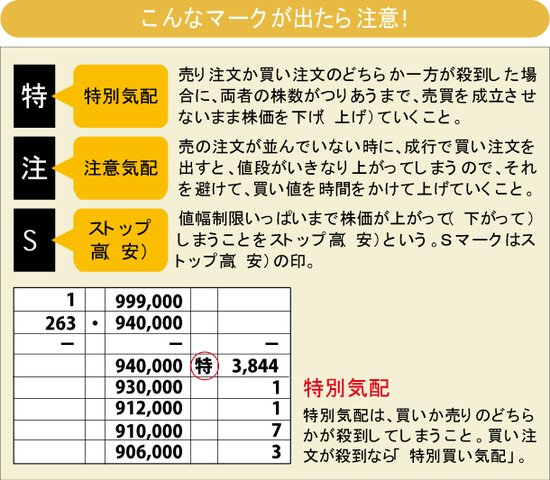

買い注文と売り注文のバランスが崩れたサイン「特別気配」

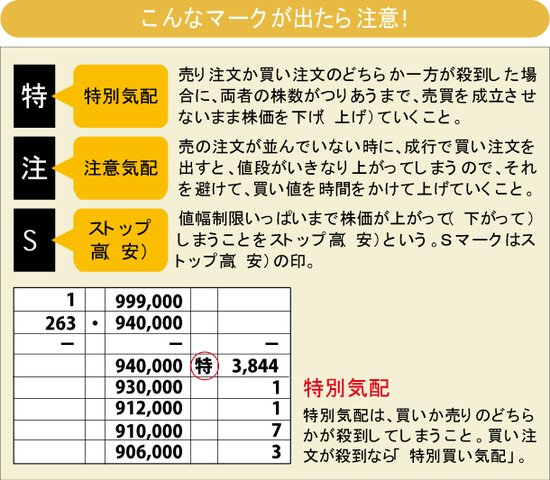

「特別気配(とくべつけはい)」とは、ある銘柄の買い注文、または売り注文が異常に多くなり、売買のバランスが大きく崩れたときに表示されるサインです。 証券会社の取引ツールなどで、株価の板情報に「特」という文字が表示されるのがこれにあたります。

- 買い特別気配(特買い):買いたい人が殺到し、売りたい人が極端に少ない状態。

- 売り特別気配(特売り):売りたい人が殺到し、買いたい人が極端に少ない状態。

特別気配が表示されると、取引はすぐには成立しません。取引所は、価格を少しずつ上下させながら(気配値を更新しながら)、「この値段なら売りたい人(買いたい人)はいませんか?」と市場に呼びかけ、反対注文を促します。これにより、一気に株価が跳ね上がったり、暴落したりするのを防ぎ、緩やかに価格を動かす効果があるのです。

それでも価格が動き続けるときの「連続約定気配」

「連続約定気配(れんぞくやくじょうけはい)」は、特別気配でも抑えきれないほど勢いよく価格が動き続ける場合に発動します。 取引が成立しながらも、次々と株価が一定の値幅を超えて上昇(または下落)していくような状況で表示される気配です。

この「連」という表示が出ると、約1分間取引が中断され、投資家に注意を促します。 これもまた、過熱した売買を一旦クールダウンさせるための重要な仕組みです。

これらの制度は、サーキットブレーカーほど大掛かりなものではありませんが、日常的な取引の中で株価の急変動を抑制し、市場の安定性を保つために重要な役割を果たしています。

第3章:取引が成立しない!?「寄らずのストップ高・ストップ安」の謎

相場急変時に見られるもう一つの特殊な状態が、「寄らずのストップ高(ストップ安)」です。

そもそも「ストップ高・ストップ安」とは?

日本の株式市場には、1日の価格変動幅に上限と下限を設ける「値幅制限」というルールがあります。 これにより、株価が1日で何倍にもなったり、価値がゼロになったりするような極端な動きを防いでいます。この値幅制限の上限まで株価が上昇した状態を「ストップ高」、下限まで下落した状態を「ストップ安」と呼びます。

「寄らず」が意味するもの

通常、株価はその日の取引開始時(寄り付き)に最初の値段が決まります。しかし、「寄らず」というのは、朝9時の取引開始から一度も売買が成立しないまま、ストップ高(またはストップ安)の状態になってしまうことを指します。

これは、例えば以下のような状況で発生します。

- 寄らずのストップ高:企業の画期的な新製品発表や、業績の超大幅な上方修正など、誰もが「買いたい」と思うような圧倒的な好材料が出た場合。 売り注文が全くなく、買い注文だけが殺到するため、値段がつかないのです。

- 寄らずのストップ安:逆に、深刻な不祥事の発覚や、予測を大幅に下回る業績悪化など、誰もが「売りたい」と思うような悪材料が出た場合。買い注文が全く入らず、売り注文だけが並ぶことになります。

この状態になると、投資家は「買いたいのに全く買えない」「売りたいのに全く売れない」という状況に陥ります。 これは、市場の需給が極端に偏った結果として起こる現象なのです。

第4章:相場急変!パニックにならないための5つの心構え

ここまで市場の安全装置について解説してきましたが、最も大切なのは、私たち個人投資家自身がパニックに陥らないことです。実際に相場が急変したとき、どのような心構えでいれば良いのでしょうか。ここでは、専門家も推奨する5つの基本的な対処法をご紹介します。

1. 慌てて売らない(狼狽売りをしない)

株価が急落すると、恐怖心から「これ以上損をしたくない」と焦って保有株をすべて売却してしまいたくなるかもしれません。これを「狼狽(ろうばい)売り」と呼びますが、これは多くの場合、避けるべき行動とされています。

なぜなら、パニックの中で売却すると、株価が最も安くなった「底値」で手放してしまう可能性が高いからです。過去の歴史を見ても、多くの暴落の後、市場は時間をかけて回復してきました。 慌てて売ってしまうと、その後の回復の恩恵を受けられなくなってしまいます。

2. 積立投資は淡々と続ける

もしあなたが投資信託などで毎月コツコツ積立投資を行っているなら、暴落時こそその真価が発揮されます。積立投資の強みは「ドルコスト平均法」にあります。これは、定期的に一定額を投資し続けることで、価格が高いときには少なく、価格が安いときには多く購入できるという手法です。

つまり、株価が下落している局面は、同じ投資額でより多くの口数を購入できる「絶好の買い場」と捉えることもできるのです。 市場から退場せず、淡々と積立を続けることが、長期的な資産形成において非常に重要です。

3. 買い増しは慎重に(時間分散を意識)

暴落を「安く買うチャンス」と捉え、追加で株式を購入(買い増し)する戦略もあります。 ただし、これには注意が必要です。「落ちるナイフはつかむな」という相場格言があるように、どこが底値になるかは誰にも予測できません。

そこで有効なのが「時間分散」です。 買いたい資金を一度に投じるのではなく、「今週少し買い、来週の様子を見てまた少し買う」というように、複数回に分けて購入するのです。 これにより、高値で一気に掴んでしまうリスクを低減できます。

4. 自分の投資ルールを再確認する

相場が荒れているときこそ、基本に立ち返りましょう。なぜその銘柄に投資したのか、その理由を思い出してください。「長期的な成長を期待して」「配当金が魅力的で」など、投資を始めた当初の目的が揺らいでいないかを確認することが大切です。

また、事前に「株価が〇〇%下がったら売却する(損切りする)」といった自分なりのルールを決めておくことも有効です。 ルールがあれば、感情的な判断に流されず、冷静に行動することができます。

5. 資産全体で考える(ポートフォリオの視点)

一つの銘柄の動きだけに一喜一憂せず、現金や他の資産(債券、不動産など)も含めた自分の資産全体(ポートフォリオ)のバランスを見ることが重要です。

株式の割合が高くなりすぎていると感じたら、リスクを取りすぎているサインかもしれません。 暴落時は、自分のリスク許容度を再確認する良い機会でもあります。必要であれば、資産の配分を見直す「リバランス」を検討しましょう。

第5章:過去の暴落から学ぶ、市場の回復力

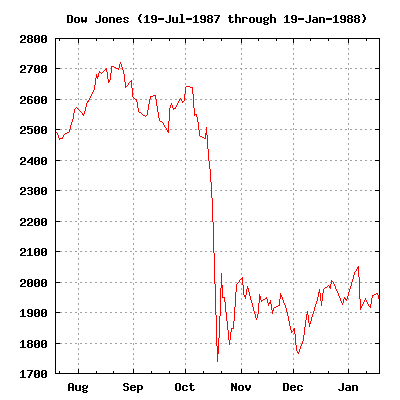

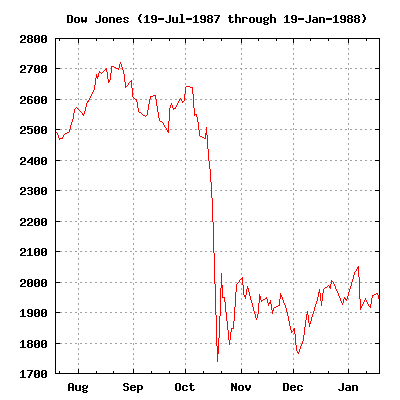

投資の世界では、暴落は決して珍しいことではありません。ITバブルの崩壊、リーマンショック、そしてコロナショックなど、市場はこれまで何度も大きな下落を経験してきました。

しかし、重要なのはその「その後」です。以下のグラフは、米国の代表的な株価指数である「S&P500」の長期的な推移です。

(※ここにS&P500の長期チャートのイメージを挿入)

一時的に大きく落ち込むことはあっても、世界経済の成長とともに、株価は長期的には右肩上がりのトレンドを描いてきたことがわかります。 もちろん、未来を保証するものではありませんが、歴史は私たちに「市場には回復する力がある」ということを教えてくれます。短期的な価格変動に惑わされず、どっしりと構える姿勢が、長期投資の成功には不可欠です。

まとめ:制度を理解し、冷静なリスク管理で市場と向き合おう

今回は、相場急変時に発動する「サーキットブレーカー」をはじめとする市場の安全装置と、私たち個人投資家が取るべき心構えについて解説しました。

【本記事のポイント】

- サーキットブレーカーは、市場のパニックを防ぐために取引を一時停止する制度。

- 日本の株式市場には、価格の急変動を穏やかにする「特別気配」「連続約定気配」という仕組みがある。

- 相場急変時は、狼狽売りをせず、積立投資を継続し、長期的な視点を持つことが重要。

- 最も大切なのは、制度を理解した上で、自分自身で決めた投資ルールに基づき冷静に行動すること。

市場の暴落は怖いものですが、その仕組みと対処法を知っているだけで、心の余裕は大きく変わります。制度はあくまで投資家を保護するためのものであり、最終的に資産を守り育てるのは、私たち自身の冷静な判断とリスク管理です。 この記事で得た知識を武器に、これからも賢く、そして冷静に株式投資と向き合っていきましょう。

“`

—

### 納品用HTML(citationタグ除去済み)

“`html

【初心者必見】株価大暴落で「サーキットブレーカー」発動?市場をパニックから守る仕組みと、投資家が取るべき冷静な対処法を徹底解説

株式投資を始めたばかりの方や、これから始めようと考えている方にとって、最も怖いシナリオの一つが「株価の大暴落」ではないでしょうか。「リーマンショック」や「コロナショック」といった言葉をニュースで耳にするたび、「もし自分の持っている株が暴落したらどうしよう…」と不安に感じるかもしれません。

しかし、ご安心ください。株式市場には、パニックによる過度な価格変動を防ぐための「安全装置」のような仕組みが備わっています。その代表的なものが「サーキットブレーカー制度」です。

この記事では、株式投資の初心者の方でも安心して市場と向き合えるよう、以下の内容を専門用語を避けつつ、わかりやすく解説していきます。

- 市場の混乱を防ぐ「サーキットブレーカー」とは何か?

- 日本の株式市場で機能する「特別気配」や「連続約定気配」とは?

- なぜ?取引が成立しなくなる「寄らずのストップ高」の謎

- 実際に株価が急変したときに、個人投資家が取るべき冷静な行動

この記事を読めば、万が一の相場急変時にも慌てず、冷静に対応するための知識が身につきます。正しく仕組みを理解し、長期的な視点で賢く資産形成を進めていきましょう。

第1章:市場の”安全装置”「サーキットブレーカー」とは?

まず、相場が極端に動いたときに発動する最も有名な制度、「サーキットブレーカー」について見ていきましょう。

まるで電気のブレーカー!取引を一時停止して冷静に

「サーキットブレーカー」と聞くと、難しそうに感じるかもしれませんが、役割は家庭にある電気のブレーカーと非常によく似ています。電気の使いすぎでブレーカーが落ちると電気が止まるように、株式市場でも価格が短時間で異常なほど大きく動くと、取引が強制的に一時中断される仕組み、それがサーキットブレーカーです。

この制度の主な目的は、市場がパニック状態に陥った際に、投資家に冷静さを取り戻すための「冷却期間」を与えることです。売りが売りを呼ぶようなパニック的な売買を一時的に止めることで、投資家が現状を分析し、落ち着いて次の判断を下す時間を作るのです。

どんな時に発動するの?過去の事例

サーキットブレーカーは、あらかじめ定められた基準(トリガー)に達すると自動的に発動します。例えば、アメリカの市場では、S&P500指数が前日の終値から7%、13%、20%と段階的に下落すると、取引が一時停止されたり、その日の取引が終了したりするルールが設けられています。

記憶に新しいのは、2020年3月の「コロナショック」です。新型コロナウイルスの感染拡大への懸念から世界中の株価が暴落し、アメリカの株式市場では1ヶ月の間に4回もサーキットブレーカーが発動しました。これにより、取引が15分間停止される措置が取られました。

日本では、日経平均先物などの先物・オプション市場にこの制度が導入されています。私たちが普段売買する個別の株式(現物株)の市場で、アメリカのように市場全体がストップするサーキットブレーカーはありませんが、似たような役割を持つ別の仕組みが存在します。

第2章:日本の現物株市場の安全装置「特別気配」と「連続約定気配」

では、私たちが普段取引している個別の株価が急騰・急落した場合はどうなるのでしょうか。日本の株式市場には、「特別気配」と「連続約定気配」という、価格の急変動を穏やかにするための仕組みがあります。

買い注文と売り注文のバランスが崩れたサイン「特別気配」

「特別気配(とくべつけはい)」とは、ある銘柄の買い注文、または売り注文が異常に多くなり、売買のバランスが大きく崩れたときに表示されるサインです。証券会社の取引ツールなどで、株価の板情報に「特」という文字が表示されるのがこれにあたります。

- 買い特別気配(特買い):買いたい人が殺到し、売りたい人が極端に少ない状態。

- 売り特別気配(特売り):売りたい人が殺到し、買いたい人が極端に少ない状態。

特別気配が表示されると、取引はすぐには成立しません。取引所は、価格を少しずつ上下させながら(気配値を更新しながら)、「この値段なら売りたい人(買いたい人)はいませんか?」と市場に呼びかけ、反対注文を促します。これにより、一気に株価が跳ね上がったり、暴落したりするのを防ぎ、緩やかに価格を動かす効果があるのです。

それでも価格が動き続けるときの「連続約定気配」

「連続約定気配(れんぞくやくじょうけはい)」は、特別気配でも抑えきれないほど勢いよく価格が動き続ける場合に発動します。取引が成立しながらも、次々と株価が一定の値幅を超えて上昇(または下落)していくような状況で表示される気配です。

この「連」という表示が出ると、約1分間取引が中断され、投資家に注意を促します。これもまた、過熱した売買を一旦クールダウンさせるための重要な仕組みです。

これらの制度は、サーキットブレーカーほど大掛かりなものではありませんが、日常的な取引の中で株価の急変動を抑制し、市場の安定性を保つために重要な役割を果たしています。

第3章:取引が成立しない!?「寄らずのストップ高・ストップ安」の謎

相場急変時に見られるもう一つの特殊な状態が、「寄らずのストップ高(ストップ安)」です。

そもそも「ストップ高・ストップ安」とは?

日本の株式市場には、1日の価格変動幅に上限と下限を設ける「値幅制限」というルールがあります。これにより、株価が1日で何倍にもなったり、価値がゼロになったりするような極端な動きを防いでいます。この値幅制限の上限まで株価が上昇した状態を「ストップ高」、下限まで下落した状態を「ストップ安」と呼びます。

「寄らず」が意味するもの

通常、株価はその日の取引開始時(寄り付き)に最初の値段が決まります。しかし、「寄らず」というのは、朝9時の取引開始から一度も売買が成立しないまま、ストップ高(またはストップ安)の状態になってしまうことを指します。

これは、例えば以下のような状況で発生します。

- 寄らずのストップ高:企業の画期的な新製品発表や、業績の超大幅な上方修正など、誰もが「買いたい」と思うような圧倒的な好材料が出た場合。売り注文が全くなく、買い注文だけが殺到するため、値段がつかないのです。

- 寄らずのストップ安:逆に、深刻な不祥事の発覚や、予測を大幅に下回る業績悪化など、誰もが「売りたい」と思うような悪材料が出た場合。買い注文が全く入らず、売り注文だけが並ぶことになります。

この状態になると、投資家は「買いたいのに全く買えない」「売りたいのに全く売れない」という状況に陥ります。これは、市場の需給が極端に偏った結果として起こる現象なのです。

第4章:相場急変!パニックにならないための5つの心構え

ここまで市場の安全装置について解説してきましたが、最も大切なのは、私たち個人投資家自身がパニックに陥らないことです。実際に相場が急変したとき、どのような心構えでいれば良いのでしょうか。ここでは、専門家も推奨する5つの基本的な対処法をご紹介します。

1. 慌てて売らない(狼狽売りをしない)

株価が急落すると、恐怖心から「これ以上損をしたくない」と焦って保有株をすべて売却してしまいたくなるかもしれません。これを「狼狽(ろうばい)売り」と呼びますが、これは多くの場合、避けるべき行動とされています。

なぜなら、パニックの中で売却すると、株価が最も安くなった「底値」で手放してしまう可能性が高いからです。過去の歴史を見ても、多くの暴落の後、市場は時間をかけて回復してきました。慌てて売ってしまうと、その後の回復の恩恵を受けられなくなってしまいます。

2. 積立投資は淡々と続ける

もしあなたが投資信託などで毎月コツコツ積立投資を行っているなら、暴落時こそその真価が発揮されます。積立投資の強みは「ドルコスト平均法」にあります。これは、定期的に一定額を投資し続けることで、価格が高いときには少なく、価格が安いときには多く購入できるという手法です。

つまり、株価が下落している局面は、同じ投資額でより多くの口数を購入できる「絶好の買い場」と捉えることもできるのです。市場から退場せず、淡々と積立を続けることが、長期的な資産形成において非常に重要です。

3. 買い増しは慎重に(時間分散を意識)

暴落を「安く買うチャンス」と捉え、追加で株式を購入(買い増し)する戦略もあります。ただし、これには注意が必要です。「落ちるナイフはつかむな」という相場格言があるように、どこが底値になるかは誰にも予測できません。

そこで有効なのが「時間分散」です。買いたい資金を一度に投じるのではなく、「今週少し買い、来週の様子を見てまた少し買う」というように、複数回に分けて購入するのです。これにより、高値で一気に掴んでしまうリスクを低減できます。

4. 自分の投資ルールを再確認する

相場が荒れているときこそ、基本に立ち返りましょう。なぜその銘柄に投資したのか、その理由を思い出してください。「長期的な成長を期待して」「配当金が魅力的で」など、投資を始めた当初の目的が揺らいでいないかを確認することが大切です。

また、事前に「株価が〇〇%下がったら売却する(損切りする)」といった自分なりのルールを決めておくことも有効です。ルールがあれば、感情的な判断に流されず、冷静に行動することができます。

5. 資産全体で考える(ポートフォリオの視点)

一つの銘柄の動きだけに一喜一憂せず、現金や他の資産(債券、不動産など)も含めた自分の資産全体(ポートフォリオ)のバランスを見ることが重要です。

株式の割合が高くなりすぎていると感じたら、リスクを取りすぎているサインかもしれません。暴落時は、自分のリスク許容度を再確認する良い機会でもあります。必要であれば、資産の配分を見直す「リバランス」を検討しましょう。

第5章:過去の暴落から学ぶ、市場の回復力

投資の世界では、暴落は決して珍しいことではありません。ITバブルの崩壊、リーマンショック、そしてコロナショックなど、市場はこれまで何度も大きな下落を経験してきました。

しかし、重要なのはその「その後」です。以下のグラフは、米国の代表的な株価指数である「S&P500」の長期的な推移です。

(※ここにS&P500の長期チャートのイメージを挿入)

一時的に大きく落ち込むことはあっても、世界経済の成長とともに、株価は長期的には右肩上がりのトレンドを描いてきたことがわかります。もちろん、未来を保証するものではありませんが、歴史は私たちに「市場には回復する力がある」ということを教えてくれます。短期的な価格変動に惑わされず、どっしりと構える姿勢が、長期投資の成功には不可欠です。

まとめ:制度を理解し、冷静なリスク管理で市場と向き合おう

今回は、相場急変時に発動する「サーキットブレーカー」をはじめとする市場の安全装置と、私たち個人投資家が取るべき心構えについて解説しました。

【本記事のポイント】

- サーキットブレーカーは、市場のパニックを防ぐために取引を一時停止する制度。

- 日本の株式市場には、価格の急変動を穏やかにする「特別気配」「連続約定気配」という仕組みがある。

- 相場急変時は、狼狽売りをせず、積立投資を継続し、長期的な視点を持つことが重要。

- 最も大切なのは、制度を理解した上で、自分自身で決めた投資ルールに基づき冷静に行動すること。

市場の暴落は怖いものですが、その仕組みと対処法を知っているだけで、心の余裕は大きく変わります。制度はあくまで投資家を保護するためのものであり、最終的に資産を守り育てるのは、私たち自身の冷静な判断とリスク管理です。この記事で得た知識を武器に、これからも賢く、そして冷静に株式投資と向き合っていきましょう。

“`

Sources

help

beny.com

tapisuke.com

d-monoweb.com

expact.jp

ig.com

people.com.cn

sbisec.co.jp

jpx.co.jp

smd-am.co.jp

matsui.co.jp

japannext.co.jp

tickertalk.co.jp

invest-concierge.com

moneyforward.com

invest-concierge.com

mufg.jp

aeonbank.co.jp

toyokeizai.net

kabu.com