【初心者向け】配当性向とDOEの違いとは?安定した株主還元を目指すための重要指標を徹底解説

株式投資の魅力の一つに「配当金」があります。企業が稼いだ利益の一部を株主に還元してくれる制度ですが、どの企業がたくさん配当を出してくれるのか、そしてその配当は安定しているのかを見極めるのは初心者にとって難しい問題です。そこで重要になるのが「配当性向」や「DOE(株主資本配当率)」といった指標です。この記事では、株式投資の初心者やビジネスパーソンの方に向けて、これらの指標の意味や違い、そして企業の株主還元姿勢を見抜くための実践的な方法を、専門用語を避けながら分かりやすく解説します。

企業の株主還元姿勢を知る3つの重要指標

企業の配当方針を評価するためには、主に3つの指標が使われます。それぞれに特徴があり、どれか一つだけを見るのではなく、総合的に判断することが大切です。

- 配当性向:その期の「利益」のうち、どれだけを配当に回したかを示す指標。

- DOE(株主資本配当率):企業の「株主資本」に対して、どれだけの配当を支払っているかを示す指標。

- 総還元性向:「配当」に加えて「自社株買い」も含め、利益のうちどれだけを株主に還元したかを示す指標。

まずは、最も一般的である「配当性向」から詳しく見ていきましょう。

配当性向とは? – 利益の中からどれだけ配当するか

配当性向は、企業がその期に稼いだ純利益のうち、何パーセントを株主への配当金の支払いに充てたかを示す割合です。 計算式は以下の通りです。

配当性向(%) = 配当金支払総額 ÷ 当期純利益 × 100例えば、ある企業が1年間で10億円の純利益を出し、そのうち3億円を配当金として株主に支払った場合、配当性向は「3億円 ÷ 10億円 × 100 = 30%」となります。

配当性向から何がわかるのか?

配当性向は、企業の利益還元に対する基本的なスタンスを示します。 一般的にこの数値が高いほど、株主への利益還元に積極的であると評価されます。 日本企業では、配当性向30%~40%を目標に掲げるケースが多く見られます。

メリット:

- 分かりやすい:企業の利益と配当が連動するため、業績が良ければ増配、悪ければ減配という判断がしやすいです。

- 成長企業との相性:利益が伸びている成長企業の場合、配当性向が一定でも利益の増加に伴い配当額も増えていくことが期待できます。

注意点:

- 利益変動の影響を受けやすい:配当性向は純利益を基準にしているため、業績が悪化して利益が減少したり、赤字になったりすると、配当が大きく減る(減配)または無くなる(無配)リスクがあります。

- 高すぎる配当性向は危険信号:配当性向が100%を超えるような場合、それは利益以上に配当を支払っていることを意味し、企業の内部留保を取り崩している可能性があります。このような状態は持続可能ではなく、将来の事業投資への資金が不足する懸念もあります。

DOE(株主資本配D率)とは? – 安定性を測る「もう一つのものさし」

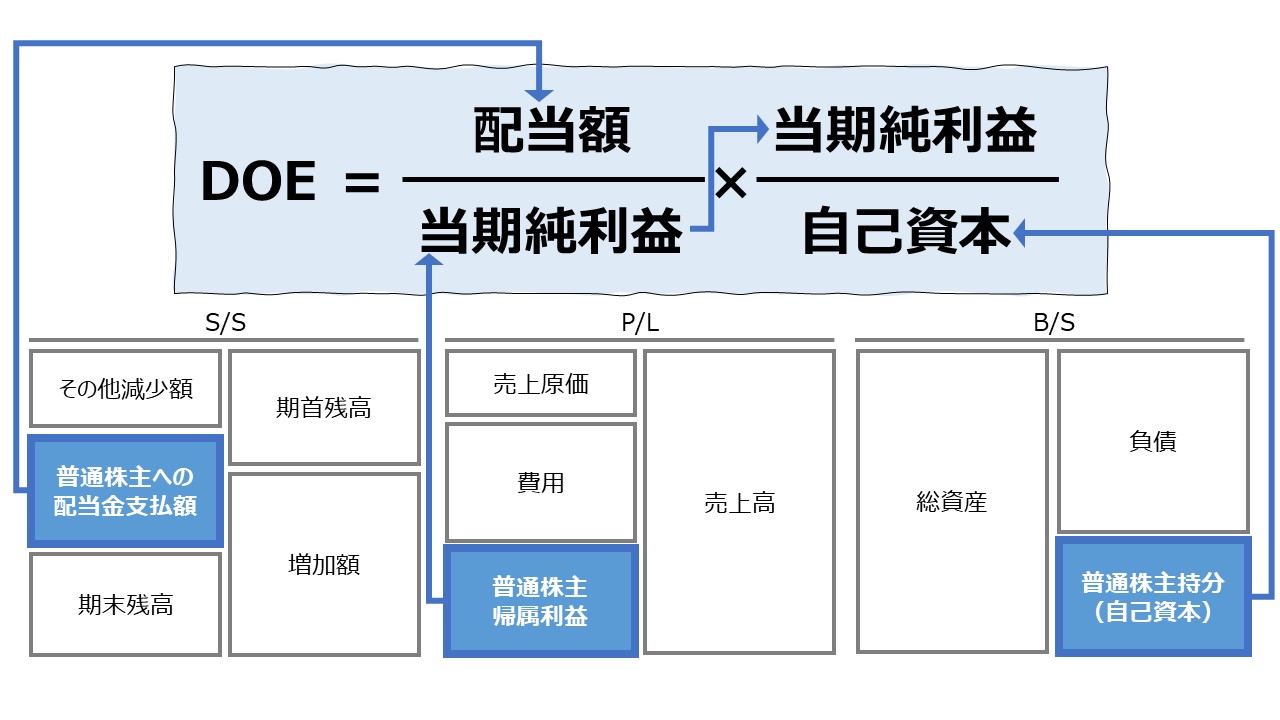

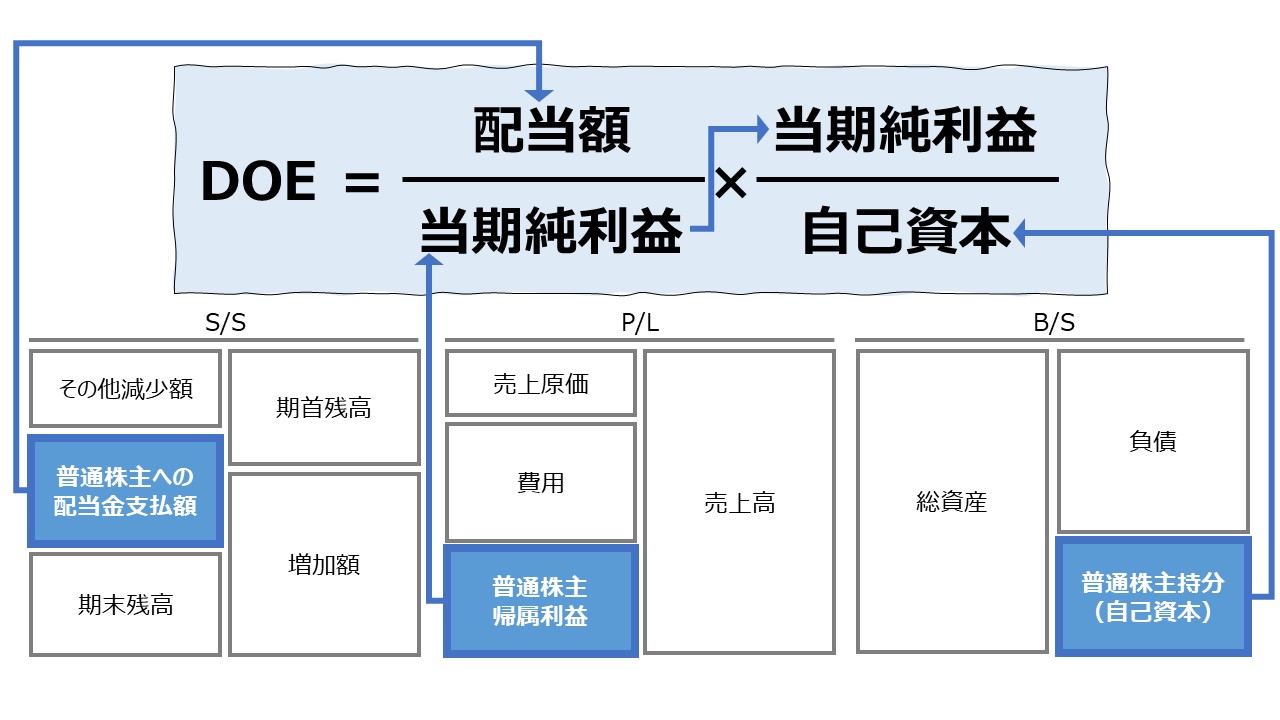

DOE(Dividend on Equity ratio)は、日本語では「株主資本配当率」と呼ばれ、企業が持つ株主資本(自己資本)に対して、どれだけの配当を支払っているかを示す指標です。 近年、配当の安定性を示す指標として注目度が高まっています。 計算式は以下の通りです。

DOE(%) = 配当金支払総額 ÷ 株主資本 × 100例えば、株主資本が200億円の企業が年間10億円の配当を支払った場合、DOEは「10億円 ÷ 200億円 × 100 = 5%」となります。

なぜ今、DOEが注目されるのか?

DOEが注目される最大の理由は、その安定性にあります。配当性向の基準となる「純利益」は、景気の動向や一時的な損失などによって大きく変動することがあります。 一方、DOEの基準となる「株主資本」は、過去の利益の積み重ねであり、短期的な業績変動では大きくは変わりません。

このため、企業が「DOE 〇%以上」といった目標を掲げると、たとえある年の利益が落ち込んでも、株主資本を基準に安定した配当を維持しようという強い意志の表れと受け取れます。 投資家にとっては、減配のリスクが相对的に低く、長期的に安定した配当収入を期待できるというメリットがあります。

実際に、野村不動産ホールディングスやダイセル、キリンホールディングスといった企業が、従来の配当性向目標に加えてDOE目標を導入し、配当の安定性を高める方針を打ち出しています。

【徹底比較】配当性向とDOE、どう違う?

二つの指標の違いを理解し、使い分けることが重要です。 ここで、両者の特徴を比較表で整理してみましょう。

| 項目 | 配当性向 | DOE(株主資本配当率) |

|---|---|---|

| 基準にするもの | 当期純利益(その期の儲け) | 株主資本(これまでの儲けの蓄積) |

| 指標の安定性 | 低い(利益の変動に左右されやすい) | 高い(資本の変動は緩やか) |

| 何がわかるか | 利益をどれだけ株主に還元するかの「姿勢」 | 資本に対して安定的に配当を出すかの「約束」 |

| 適した企業 | 業績が安定・成長している企業 | 景気変動の影響を受けやすい業種、安定配当を重視する成熟企業 |

| 投資家の視点 | 業績が良ければ大きな増配も期待できるが、減配リスクもある | 大きな増配は期待しにくいが、安定的・継続的な配当が見込める |

もう一段深く知る「総還元性向」

企業の株主還元策は配当だけではありません。「自社株買い」も重要な還元策の一つです。総還元性向は、配当金の総額に自社株買いの金額を加え、それが当期純利益の何パーセントにあたるかを示します。 これにより、配当と自社株買いを合わせた総合的な株主還元の度合いを測ることができます。

総還元性向(%) = (配当金支払総額 + 自社株買い総額) ÷ 当期純利益 × 100自社株買いを行うと、市場に出回る株式数が減るため、1株あたりの価値が向上する効果が期待できます。総還元性向を見ることで、その企業が株主価値の向上にどれだけ積極的か、より広い視点で評価することが可能になります。 ただし、総還元性向が高い企業は内部留保が少なくなり、将来の設備投資などに使える資金が限られる可能性もある点には注意が必要です。

実践編:企業のIR情報で配当方針を確認しよう

これらの指標は、企業のIR(インベスター・リレーションズ)情報ページで確認することができます。 投資を検討している企業の公式サイトにアクセスし、「株主・投資家の皆様へ」や「IR情報」といった項目を探してみましょう。

確認すべき主な資料:

- 決算短信・決算説明資料:最新の業績とともに、配当予想や配当方針が記載されています。

- 有価証券報告書:過去の配当実績や経営方針について、より詳細な情報が記載されています。

- 中期経営計画:今後の事業戦略とともに、数年間の株主還元方針(目標とする配当性向やDOEなど)が示されていることが多いです。

例えば、共立メンテナンスは「目標配当性向20%を基準に長期にわたり安定して着実に株主の皆さまに報いることを基本スタンスとして配当性向の向上に努めております」と明記しています。 また、日本マクドナルドホールディングスは「2027年度の株主資本配当率の目標値を3%とし、適正な利益還元を安定的かつ継続的に実施することを基本方針としております」とDOEを基準とした方針を掲げています。 このように、各社がどのような指標を重視しているかを確認することが、投資判断において非常に重要です。

まとめ:指標を使いこなし、賢い投資判断を

今回は、企業の株主還元姿勢を見極めるための重要な指標である「配当性向」と「DOE」を中心に解説しました。

- 配当性向は、企業の「利益」に対する還元姿勢を示す分かりやすい指標ですが、業績変動に左右されやすい側面があります。

- DOEは、「株主資本」を基準にすることで、より安定的で継続的な配当へのコミットメントを示す指標として近年注目されています。

- 総還元性向は、配当と自社株買いを合わせた総合的な株主還元の大きさを測る指標です。

これらの指標の意味を正しく理解し、企業のIR情報で配当方針を確認する習慣をつけることで、目先の利回りだけでなく、その配当が「安定的かつ持続可能か」という視点を持つことができます。自分の投資スタイルに合わせ、これらの指標を使いこなし、より賢明な投資判断を目指しましょう。

“`

—

##### 最終出力 (citation タグ除去済み)

“`html

【初心者向け】配当性向とDOEの違いとは?安定した株主還元を目指すための重要指標を徹底解説

株式投資の魅力の一つに「配当金」があります。企業が稼いだ利益の一部を株主に還元してくれる制度ですが、どの企業がたくさん配当を出してくれるのか、そしてその配当は安定しているのかを見極めるのは初心者にとって難しい問題です。そこで重要になるのが「配当性向」や「DOE(株主資本配当率)」といった指標です。この記事では、株式投資の初心者やビジネスパーソンの方に向けて、これらの指標の意味や違い、そして企業の株主還元姿勢を見抜くための実践的な方法を、専門用語を避けながら分かりやすく解説します。

企業の株主還元姿勢を知る3つの重要指標

企業の配当方針を評価するためには、主に3つの指標が使われます。それぞれに特徴があり、どれか一つだけを見るのではなく、総合的に判断することが大切です。

- 配当性向:その期の「利益」のうち、どれだけを配当に回したかを示す指標。

- DOE(株主資本配当率):企業の「株主資本」に対して、どれだけの配当を支払っているかを示す指標。

- 総還元性向:「配当」に加えて「自社株買い」も含め、利益のうちどれだけを株主に還元したかを示す指標。

まずは、最も一般的である「配当性向」から詳しく見ていきましょう。

配当性向とは? – 利益の中からどれだけ配当するか

配当性向は、企業がその期に稼いだ純利益のうち、何パーセントを株主への配当金の支払いに充てたかを示す割合です。 計算式は以下の通りです。

配当性向(%) = 配当金支払総額 ÷ 当期純利益 × 100例えば、ある企業が1年間で10億円の純利益を出し、そのうち3億円を配当金として株主に支払った場合、配当性向は「3億円 ÷ 10億円 × 100 = 30%」となります。

配当性向から何がわかるのか?

配当性向は、企業の利益還元に対する基本的なスタンスを示します。 一般的にこの数値が高いほど、株主への利益還元に積極的であると評価されます。 日本企業では、配当性向30%~40%を目標に掲げるケースが多く見られます。

メリット:

- 分かりやすい:企業の利益と配当が連動するため、業績が良ければ増配、悪ければ減配という判断がしやすいです。

- 成長企業との相性:利益が伸びている成長企業の場合、配当性向が一定でも利益の増加に伴い配当額も増えていくことが期待できます。

注意点:

- 利益変動の影響を受けやすい:配当性向は純利益を基準にしているため、業績が悪化して利益が減少したり、赤字になったりすると、配当が大きく減る(減配)または無くなる(無配)リスクがあります。

- 高すぎる配当性向は危険信号:配当性向が100%を超えるような場合、それは利益以上に配当を支払っていることを意味し、企業の内部留保を取り崩している可能性があります。このような状態は持続可能ではなく、将来の事業投資への資金が不足する懸念もあります。

DOE(株主資本配D率)とは? – 安定性を測る「もう一つのものさし」

DOE(Dividend on Equity ratio)は、日本語では「株主資本配当率」と呼ばれ、企業が持つ株主資本(自己資本)に対して、どれだけの配当を支払っているかを示す指標です。 近年、配当の安定性を示す指標として注目度が高まっています。 計算式は以下の通りです。

DOE(%) = 配当金支払総額 ÷ 株主資本 × 100例えば、株主資本が200億円の企業が年間10億円の配当を支払った場合、DOEは「10億円 ÷ 200億円 × 100 = 5%」となります。

なぜ今、DOEが注目されるのか?

DOEが注目される最大の理由は、その安定性にあります。配当性向の基準となる「純利益」は、景気の動向や一時的な損失などによって大きく変動することがあります。 一方、DOEの基準となる「株主資本」は、過去の利益の積み重ねであり、短期的な業績変動では大きくは変わりません。

このため、企業が「DOE 〇%以上」といった目標を掲げると、たとえある年の利益が落ち込んでも、株主資本を基準に安定した配当を維持しようという強い意志の表れと受け取れます。 投資家にとっては、減配のリスクが相对的に低く、長期的に安定した配当収入を期待できるというメリットがあります。

実際に、野村不動産ホールディングスやダイセル、キリンホールディングスといった企業が、従来の配当性向目標に加えてDOE目標を導入し、配当の安定性を高める方針を打ち出しています。

【徹底比較】配当性向とDOE、どう違う?

二つの指標の違いを理解し、使い分けることが重要です。 ここで、両者の特徴を比較表で整理してみましょう。

| 項目 | 配当性向 | DOE(株主資本配当率) |

|---|---|---|

| 基準にするもの | 当期純利益(その期の儲け) | 株主資本(これまでの儲けの蓄積) |

| 指標の安定性 | 低い(利益の変動に左右されやすい) | 高い(資本の変動は緩やか) |

| 何がわかるか | 利益をどれだけ株主に還元するかの「姿勢」 | 資本に対して安定的に配当を出すかの「約束」 |

| 適した企業 | 業績が安定・成長している企業 | 景気変動の影響を受けやすい業種、安定配当を重視する成熟企業 |

| 投資家の視点 | 業績が良ければ大きな増配も期待できるが、減配リスクもある | 大きな増配は期待しにくいが、安定的・継続的な配当が見込める |

もう一段深く知る「総還元性向」

企業の株主還元策は配当だけではありません。「自社株買い」も重要な還元策の一つです。総還元性向は、配当金の総額に自社株買いの金額を加え、それが当期純利益の何パーセントにあたるかを示します。 これにより、配当と自社株買いを合わせた総合的な株主還元の度合いを測ることができます。

総還元性向(%) = (配当金支払総額 + 自社株買い総額) ÷ 当期純利益 × 100自社株買いを行うと、市場に出回る株式数が減るため、1株あたりの価値が向上する効果が期待できます。総還元性向を見ることで、その企業が株主価値の向上にどれだけ積極的か、より広い視点で評価することが可能になります。 ただし、総還元性向が高い企業は内部留保が少なくなり、将来の設備投資などに使える資金が限られる可能性もある点には注意が必要です。

実践編:企業のIR情報で配当方針を確認しよう

これらの指標は、企業のIR(インベスター・リレーションズ)情報ページで確認することができます。 投資を検討している企業の公式サイトにアクセスし、「株主・投資家の皆様へ」や「IR情報」といった項目を探してみましょう。

確認すべき主な資料:

- 決算短信・決算説明資料:最新の業績とともに、配当予想や配当方針が記載されています。

- 有価証券報告書:過去の配当実績や経営方針について、より詳細な情報が記載されています。

- 中期経営計画:今後の事業戦略とともに、数年間の株主還元方針(目標とする配当性向やDOEなど)が示されていることが多いです。

例えば、共立メンテナンスは「目標配当性向20%を基準に長期にわたり安定して着実に株主の皆さまに報いることを基本スタンスとして配当性向の向上に努めております」と明記しています。 また、日本マクドナルドホールディングスは「2027年度の株主資本配当率の目標値を3%とし、適正な利益還元を安定的かつ継続的に実施することを基本方針としております」とDOEを基準とした方針を掲げています。 このように、各社がどのような指標を重視しているかを確認することが、投資判断において非常に重要です。

まとめ:指標を使いこなし、賢い投資判断を

今回は、企業の株主還元姿勢を見極めるための重要な指標である「配当性向」と「DOE」を中心に解説しました。

- 配当性向は、企業の「利益」に対する還元姿勢を示す分かりやすい指標ですが、業績変動に左右されやすい側面があります。

- DOEは、「株主資本」を基準にすることで、より安定的で継続的な配当へのコミットメントを示す指標として近年注目されています。

- 総還元性向は、配当と自社株買いを合わせた総合的な株主還元の大きさを測る指標です。

これらの指標の意味を正しく理解し、企業のIR情報で配当方針を確認する習慣をつけることで、目先の利回りだけでなく、その配当が「安定的かつ持続可能か」という視点を持つことができます。自分の投資スタイルに合わせ、これらの指標を使いこなし、より賢明な投資判断を目指しましょう。

“`

Sources

help

mizuho-sc.com

note.com

smd-am.co.jp

kabu.com

nam.co.jp

taka-blogsite.com

daiwa.jp

dime.jp

toyokeizai.net

uxbear.me

toyokeizai.net

toyokeizai.net

ifinance.ne.jp

mizuho-sc.com

logmi.jp

tokaitokyo.co.jp

yahoo.co.jp

kyoritsugroup.co.jp

mcd-holdings.co.jp