【初心者向け】セクターローテーションとは?景気の波に乗る投資戦略を徹底解説

株式投資を始めたばかりの方や、これから始めようと考えているビジネスパーソンの中には、「どの株を買えばいいのか分からない」という悩みを抱えている方も多いでしょう。市場全体が上がっている時もあれば、下がっている時もある。そんな中で、より良い成果を出すための一つの考え方が「セクターローテーション」です。今回は、このセクターローテーションという投資戦略について、初心者の方でも理解できるよう、専門用語を避けながら分かりやすく解説していきます。

セクターローテーションって何?初心者にもわかる基本のキ

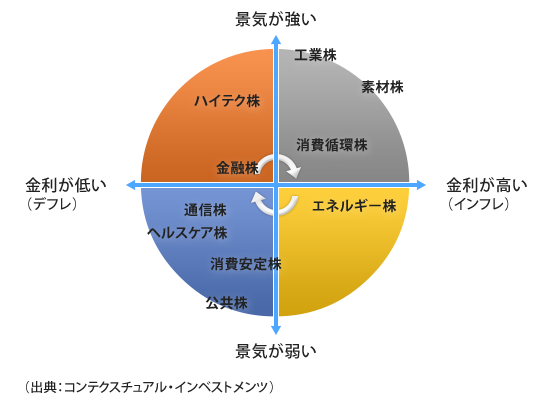

セクターローテーションとは、一言でいうと「景気の移り変わりに合わせて、その時々に有利な業種(セクター)に投資対象を切り替えていく投資戦略」のことです。 [1, 9, 10, 11] 経済には、まるで季節が巡るように「好景気」と「不景気」の波(景気サイクル)があります。そして、それぞれの局面で、業績が伸びやすい業種とそうでない業種が出てくるのです。 [1] 例えば、景気が良い時は人々の消費が活発になり、自動車や高級品などが売れますが、景気が悪くなると、そうした贅沢品よりも日々の生活に必要な食品や医薬品などが安定的に売れます。 [2, 4] このように、景気の波を読んで、これから注目が集まりそうなセクターに先回りして投資することで、市場平均以上のリターンを目指すのがセクターローテーションの基本的な考え方です。

なぜセクターローテーションを知っておくと有利なの?

この戦略を理解するメリットは、大きく分けて2つあります。

- 次に何が買われるかのヒントになる:経済ニュースなどを見て「これから景気が回復しそうだ」と感じた時に、どの業種に注目すれば良いかの判断材料になります。 [10]

- リスク管理に役立つ:「景気のピークが近いかもしれない」と感じたら、景気に左右されにくい安定した業種に資金を移すことで、来るべき下落相場への備えができます。 [14]

セクターローテーションを意識することで、個別企業の業績だけでなく、経済全体の大きな流れを捉える「マクロな視点」が養われます。これは、長期的な資産形成において非常に強力な武器となるでしょう。

景気の「四季」を知ろう!4つの景気サイクルと主役セクター

経済の波は、一般的に「回復期」「拡張期」「減速期」「後退期」という4つの局面に分けられます。 [11, 12] これを春夏秋冬の「四季」に例えると分かりやすいかもしれません。そして、それぞれの季節で主役となる業種(セクター)が変わっていくのです。

注意点:株式市場は、実際の景気の動きに3ヶ月から半年ほど先行して動くと言われています。 [11] つまり、ニュースで「好景気」と報じられている頃には、株価はすでに次の「減速期」を織り込み始めている可能性があるのです。この「先行性」を頭に入れておくことが重要です。

景気サイクル各局面の特徴と狙い目セクター

ここでは、各局面でどのようなセクターが注目されやすいのかを、その理由とともに見ていきましょう。

| 景気局面 (季節のイメージ) | 経済の状況 | 有利なセクター | なぜ有利なのか? |

|---|---|---|---|

| 回復期 (春) | 不況の底を打ち、景気が上向き始める。金融緩和(低金利)が続く。 | 金融、素材、資本財、情報技術 | 金利低下で金融機関の収益改善が期待され、企業の設備投資やIT投資も回復に向かうため。 [1] |

| 拡張期 (夏) | 経済成長が本格化し、個人消費や企業活動が活発になる。 | 情報技術、一般消費財、資本財 | 所得が増え、自動車やレジャーなどの高額消費が活発に。企業の業績も良く、IT投資も継続。 [11] |

| 減速期 (秋) | 景気の過熱を抑えるため利上げ(金融引き締め)が始まり、成長が鈍化。 | 生活必需品、ヘルスケア、エネルギー | 景気に左右されにくい食品や医薬品が選好される。インフレ懸念からエネルギー価格が上がることも。 [12] |

| 後退期 (冬) | 景気が本格的に悪化し、不況に陥る。企業業績も悪化。 | 公益事業、通信、生活必需品 | 電気・ガスや通信といった生活インフラは不況でも需要が安定しており、守りの投資先として資金が集まる。 [11] |

このように、景気の循環に合わせて主役となるセクターも移り変わっていきます。この流れを理解し、次の季節を先読みすることがセクターローテーション戦略の鍵となります。

景気敏感株 vs ディフェンシブ株

セクターは、その性質から大きく2つに分類できます。

- 景気敏感株(シクリカル株): 景気の波に業績が大きく左右される銘柄。好景気には株価が大きく上昇しやすい半面、不景気には大きく下落するリスクがあります。鉄鋼、化学、機械、自動車などが代表例です。 [2, 3, 4]

- ディフェンシブ株: 景気の波に業績が左右されにくい銘柄。株価の大きな上昇は期待しにくいですが、不景気でも需要が安定しているため、下落局面に強いのが特徴です。食品、医薬品、電力・ガス、通信などがこれにあたります。 [2, 6, 7]

セクターローテーションとは、つまるところ、「攻め」の景気敏感株と「守り」のディフェンシブ株を、景気局面に応じて使い分ける戦略とも言えるでしょう。 [7]

歴史は繰り返す?過去の危機から学ぶセクターの動き

理論だけでなく、過去に実際に何が起こったのかを見てみましょう。ここでは、世界経済に大きな影響を与えた2つの「ショック」の際、セクターのパフォーマンスがどうだったかを紹介します。

リーマンショック後の回復局面(2009年〜)

2008年のリーマンショックで世界中の株価は暴落しました。 [22] 当時は、景気に左右されにくい生活必需品やヘルスケアといったディフェンシブ株だけが、かろうじて下落を免れていました。 [4] しかし、各国政府が大規模な金融緩和と景気刺激策を打ち出すと、2009年春を底に株式市場は急反発に転じます。 [21] この回復局面で市場をリードしたのは、それまで最も大きく売り込まれていた金融、素材、エネルギーといった典型的な景気敏感セクターでした。危機からの回復期には、リスクを取って「攻め」に出る投資家が増えるため、こうしたセクターに資金が集中したのです。

コロナショック後の回復局面(2020年〜)

2020年のコロナショックによる株価暴落は、記憶に新しい方も多いでしょう。 [18, 19] 各国が金融緩和に踏み切ったことで、市場は驚異的なスピードで回復しましたが、その中身は非常に特徴的でした。 [20] 「ステイホーム」や「デジタル化」がキーワードとなり、GAFAMに代表される情報技術(IT)セクターや、ネット通販、動画配信などの一般消費財・サービスセクターが市場を牽引しました。一方で、人の移動が制限されたことで、エネルギー、航空、旅行といったセクターは低迷が続きました。

この2つの事例から分かるように、危機の性質によって回復をリードするセクターは異なりますが、「不況期にはディフェンシブ株が相対的に強く、回復期には景気敏感株が大きく上昇する」という基本的なパターンは共通しています。 [4] 経済や社会の大きな変化の局面で、どのセクターが恩恵を受け、どのセクターが打撃を受けるのかを見極めることが、パフォーマンスを大きく左右するのです。

実践編:ローテーションのタイミングをどう見極めるか?

「理論は分かったけど、いつ売買すればいいの?」というのが一番難しい問題です。景気の頂点や底を正確に当てるのはプロでも不可能です。 [4] しかし、タイミングを判断するためのヒントはいくつかあります。

- 金融政策(金利)に注目する:中央銀行(日本では日銀、米国ではFRB)の動きは最大のヒントです。一般的に「利下げ」は景気回復への期待から株価にプラス(特に景気敏感株)、「利上げ」は景気の過熱を冷ますため株価にマイナスとされます。 [1] 金利の方向性が変わるタイミングは、セクターを切り替える大きなシグナルになります。

- 経済指標のトレンドを見る:GDP成長率や企業の景況感指数(PMIなど)といった経済指標の方向性をチェックします。指標が悪化に転じれば減速・後退期への移行、改善し始めれば回復期への移行が近いと考えられます。

- 市場の先行性を意識する:株価は常に未来を織り込みにいきます。 [11] 「景気はまだ良いけれど、そろそろ利上げが近いな」と感じたら、一足先にディフェンシブ株へシフトする、といった先読みが重要です。

投資初心者がセクターローテーションを活用する際の注意点

最後に、この戦略を実践する上で初心者が心に留めておくべきことをまとめます。

- 教科書通りにはいかない:セクターローテーションはあくまで過去の傾向であり、毎回同じパターンになるとは限りません。 [5] 予期せぬ出来事で順番が入れ替わることもあります。あくまで投資判断の一つの「ものさし」と考えましょう。

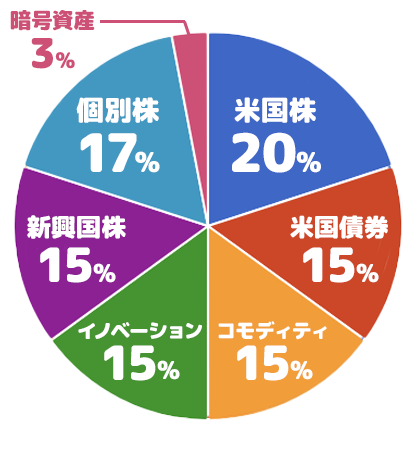

- 分散投資を徹底する:「今はこのセクターが強いはずだ!」と信じて資金を集中させるのは非常に危険です。 [14] 予想が外れた時のダメージを抑えるためにも、常に複数のセクターに分散投資することを忘れないでください。

- 長期的な視点を忘れない:頻繁な売買はコストがかさむ上、タイミングを間違えるリスクも高まります。ポートフォリオの核となる部分は、市場全体に連動するインデックスファンドなどで長期的に保有し、一部の資金でセクター戦略を試す「コア・サテライト戦略」が初心者にはおすすめです。

- ETF(上場投資信託)を活用する:特定のセクターにまとめて投資できるETFは、セクターローテーションを実践する上で非常に便利なツールです。 [9, 13, 15] 例えば、「これからはテクノロジーセクターが来る」と思えば、テクノロジーセクターのETFを1つ買うだけで、AppleやMicrosoftといった複数の関連企業に分散投資したのと同じ効果が得られます。 [15]

- 情報収集を習慣にする:日々の経済ニュースや証券会社のレポートに目を通し、今、市場で何がテーマになっているのか、専門家がどのセクターに注目しているのかを把握する習慣をつけましょう。 [10]

まとめ

セクターローテーションは、景気の大きな波を捉えて投資成果の向上を目指す、ダイナミックで知的な投資戦略です。 [8, 10] 最初は難しく感じるかもしれませんが、経済ニュースを「今は景気のどの季節だろう?」という視点で見る習慣をつけるだけで、市場への理解が格段に深まるはずです。完璧なタイミングを狙う必要はありません。大まかな流れを捉え、長期的な資産形成のスパイスとして、この考え方を取り入れてみてはいかがでしょうか。