【初心者向け】金利と株価のシーソー関係を徹底解説!金利上昇に強い株・弱い株とは?

株式投資を始めると、「金利が上がると株価が下がる」という言葉をよく耳にします。しかし、なぜそうなるのか、具体的にどんな影響があるのか、初心者にとっては分かりにくいかもしれません。金利と株価は、まるでシーソーのように、片方が上がるともう片方が下がるという密接な関係にあります。 [2] この記事では、金利とは何かという基本から、株価との関係、金利が上がった時に注目すべき業種、さらには投資判断に役立つ経済指標まで、専門用語をできるだけ使わずに、図や表を交えながら分かりやすく解説していきます。

金利とは?株価との基本的な関係

まず、「金利」とは何でしょうか。金利とは、お金の貸し借りをする際のレンタル料、つまり利息の割合のことです。 [2] 例えば、銀行にお金を預けると利息がもらえますし、住宅ローンを借りると利息を支払います。この利息の割合が金利です。

金利には、期間の長さによって大きく2つの種類があります。

- 短期金利:期間が1年未満の貸し借りに適用される金利です。代表的なのは、日本銀行のような中央銀行が決める「政策金利」です。 [2]

- 長期金利:期間が1年以上の貸し借りに適用される金利で、一般的には「10年物国債の利回り」を指します。 [2] 将来の景気や物価の予測を反映して、市場で決まります。

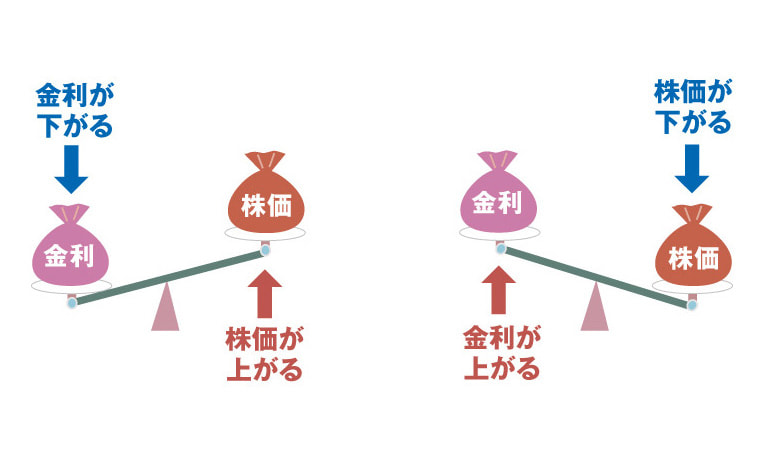

では、この金利がどうして株価に影響を与えるのでしょうか。一般的に、金利と株価は逆の動きをする「逆相関」の関係にあると言われています。 [2, 3]

金利が下がると株価は上がりやすい

金利が下がると、企業と投資家の両方にとって追い風となり、株価が上昇しやすくなります。 [6]

- 企業の視点:銀行からお金を借りる際の利息(コスト)が安くなります。そのため、新しい工場を建てたり(設備投資)、事業を拡大したりしやすくなります。 [6] 企業の活動が活発になれば、業績が向上し、それが株価の上昇につながります。

- 投資家の視点:銀行預金の金利が低くなるため、「預金してもあまり増えないなら、より高いリターンが期待できる株式に投資しよう」と考える人が増えます。 [3] その結果、株式市場にお金が流れ込み、株価を押し上げる要因となります。

金利が上がると株価は下がりやすい

逆に、金利が上がると、株価には逆風となり下落しやすくなります。 [2, 6]

- 企業の視点:資金を借りるコストが高くなるため、設備投資や新規事業に慎重になります。 [6] 経済活動が鈍化し、企業の将来の業績に対する期待が下がるため、株価にはマイナスです。

- 投資家の視点:預金や国債など、安全な資産(リスクの低い金融商品)の金利が高くなります。「リスクを取って株式投資をするよりも、安全な預金や債券で着実に資産を増やそう」と考える人が増え、株式から資金が流出しやすくなります。 [6]

このように、金利の動きは経済全体の温度計のようなもので、企業の業績や投資家の心理に大きな影響を与え、株価を動かすのです。 [4] 特に、2022年にアメリカが急速なインフレを抑えるために政策金利を大幅に引き上げた際には、アメリカの主要な株価指数であるS&P500が大きく下落しました。 [4] これは、金利上昇が株価の重しとなる典型的な例です。

【業種別】金利上昇に強い株、弱い株

金利が上昇する局面では、株式市場全体が下落しやすい一方で、業種によって受ける影響は異なります。ここでは、どのような業種が金利上昇に強く、どのような業種が弱いのかを見ていきましょう。

金利上昇に強い業種(追い風になる株)

代表格は「銀行株」などの金融セクターです。

銀行は、預金者から低い金利でお金を集め、企業や個人に高い金利で貸し出すことで利益(利ザヤ)を得ています。金利が上昇すると、この貸出金利と預金金利の差が広がりやすくなるため、銀行の収益改善が期待されます。 [12, 13] 実際に、日本銀行が金融政策の修正を示唆した際には、銀行株が大きく上昇しました。 [13]

金利上昇に弱い業種(逆風になる株)

一方で、金利上昇がマイナスに働く業種も多くあります。

- ハイテク・グロース(成長)株

IT企業やバイオテクノロジー企業など、将来の高い成長が期待されている「グロース株」は、金利上昇に特に弱いとされています。これらの企業は、利益の多くが遠い将来に出ると期待されています。金利が上がると、その将来の利益を現在の価値に割り引いて計算する際の割引率が高くなるため、株価の理論値が下がりやすくなるのです。また、成長のための投資資金を借入に頼っている企業も多く、金利負担の増加が直接的に業績を圧迫します。 [6] - 不動産業

不動産会社は、事業のために多額の資金を借り入れることが一般的です。金利が上昇すると、その借入金の利息負担が増え、利益を圧迫します。 [10] また、住宅ローン金利の上昇は、個人の住宅購入意欲を減退させ、不動産市場全体の冷え込みにつながる可能性があります。 [10, 15] - 電力・ガスなどの公益事業

電力やガスといった公益企業は、大規模な設備投資が必要なため、有利子負債が多い傾向にあります。金利が上昇すると、借金の返済負担が重くなります。また、これらの株は安定した配当利回りが魅力で、債券の代替として買われることがあります。金利が上昇して債券の魅力が高まると、相対的に公益株の魅力が薄れ、売られやすくなる側面もあります。 - 景気敏感株

自動車、機械、化学、小売など、景気の波に業績が左右されやすい「景気敏感株」も、金利上昇局面では注意が必要です。金利の上昇は景気を冷やす効果があるため、将来の景気減速を見越して、これらの業種の株は売られやすくなります。

このように、金利が上がる局面では、自身の保有銘柄がどのセクターに属するのかを意識し、ポートフォリオを見直すことが重要になります。

金利と株価の関係を実際のデータで見てみよう

理論だけでなく、実際のデータを見ると、金利と株価の関係がより具体的に理解できます。ここでは、米国と日本の過去の例を見てみましょう。

米国の例:急激な利上げと株価の反応

下のグラフは、米国の政策金利(FFレート)と代表的な株価指数であるS&P500の推移を比較したものです。

注目すべきは2022年からの動きです。深刻なインフレを退治するため、米連邦準備制度理事会(FRB)は政策金利を急速に引き上げました。 [4] グラフを見ると、金利が急上昇するにつれて、S&P500が大きく下落しているのが分かります。 [18] しかし、2023年後半からは、利上げが最終局面に近づいたとの見方から、株価は再び上昇に転じました。 [20] これは、金利の上昇ペースが緩やかになり、市場がその環境に順応したこと、そしてAIブームなど新たな成長期待が出てきたことが背景にあります。この例から、金利そのものの水準だけでなく、上昇・下降の「ペース」や「市場の織り込み具合」が株価に大きく影響することがわかります。

日本の例:金融政策の転換と市場の反応

日本は長らく超低金利政策が続いていましたが、2022年末から風向きが変わり始めました。日本銀行が長期金利の上限を引き上げた(事実上の利上げ)ことをきっかけに、市場では「金利のある世界」が意識されるようになりました。 [13] これを受けて、金利上昇の恩恵を受ける銀行株が大きく買われ、東証株価指数(TOPIX)を押し上げました。 [19] TOPIXは銀行や自動車など伝統的な大企業の比率が高いため、日経平均株価よりも金利上昇の恩恵を受けやすい構造になっています。

これらのデータから、金利と株価の関係は常に一定ではないものの、大きなトレンドとして「金利上昇は株価の重し」となり、特に「急激な金利上昇」は市場に大きなインパクトを与えることが確認できます。

初心者がチェックすべき4つの重要経済指標

では、金利の先行きを読み解き、株式投資に活かすためには、どのような情報に注目すればよいのでしょうか。ここでは、初心者が押さえておくべき代表的な経済指標を4つ紹介します。 [9]

| 経済指標 | 説明 | なぜ重要か? |

|---|---|---|

| 政策金利 | 各国の中央銀行(日本なら日本銀行、米国ならFRB)が決定する短期金利の目標。金融政策の基本となる。 | 利上げ・利下げは、経済全体の金利水準に直接影響を与え、株価に最もインパクトのある材料の一つです。 [16] |

| 消費者物価指数 (CPI) | 消費者が購入するモノやサービスの価格の変動を示す指数。「インフレ率」として注目される。 | 中央銀行は物価の安定を使命としており、CPIが高すぎるとインフレを抑えるために利上げを検討します。 [9] 金融政策の方向性を占う最重要指標です。 |

| 雇用統計 | 失業率や非農業部門雇用者数など、雇用の状況を示す統計。米国の雇用統計は特に注目度が高い。 [9] | 景気の体温計とされ、雇用の強さは個人消費や景気の先行きを示します。強すぎる雇用は賃金上昇を通じてインフレを招き、利上げ要因になることもあります。 |

| 国内総生産 (GDP) | 一定期間内に国内で生み出されたモノやサービスの付加価値の合計。国の経済規模や成長率を示す。 [9] | GDP成長率が高いと景気が良い証拠で株価にはプラスですが、過熱しすぎると利上げ懸念につながります。景気後退(マイナス成長)は株価に大きなマイナス要因です。 |

これらの指標は、ニュースや証券会社のウェブサイトで発表スケジュール(経済指標カレンダー)を確認できます。 [17] すべてを完璧に理解する必要はありませんが、特に「政策金利」と「消費者物価指数(CPI)」の発表時には市場が大きく動く可能性があることを覚えておきましょう。

まとめ:金利を理解して投資に活かそう

今回は、株式投資の初心者の方がつまずきやすい「金利と株価の関係」について、基本から分かりやすく解説しました。

【本記事のポイント】

- 基本の関係:金利が上がると株価は下がり、金利が下がると株価は上がる「シーソーの関係」が基本。 [2]

- 金利上昇の影響:銀行などの金融株には追い風ですが、ハイテク株や不動産株などには逆風となります。 [10, 12]

- 注目すべき指標:政策金利、消費者物価指数(CPI)、雇用統計、GDPの4つは最低限チェックしましょう。 [9]

- 重要な視点:金利の水準だけでなく、「なぜ金利が動いているのか」「どれくらいのペースで動いているのか」という背景を考えることが大切です。 [5]

金利の動向を理解することは、経済全体の流れを読み、ご自身の投資戦略を立てる上で非常に強力な武器になります。最初は難しく感じるかもしれませんが、日々のニュースで金利や経済指標の話題に触れるたびに、この記事の内容を思い出してみてください。そうすることで、点と点だった知識が線でつながり、より深いレベルでマーケットを理解できるようになるはずです。